今日は令和7年2月9日。

1月30日の記事の続き。

「南海トラフM9地震は起きない」

(角田史雄・藤和彦著/方丈社)

から引用していきます。

しかし、地震学者の正論に待ったをかけたのは、行政担当者や防災

の専門家でした。彼らは「今さら数値を下げるのはけしからん」と

猛反発しました。

「現在のモデルでやれば2040年頃だが、他と同様のモデルにすると

地震発生は今世紀後半になってしまう。巨大地震への危機感が薄れ

てしまう」というのが表向きの理由ですが、本音は「発生確率が低

下すると南海トラフ地震関連の予算が減ってしまう」ことへの懸念

だったと思います。

南海トラフ地震による災害規模は220兆円と言われており、東日本

大震災の被害総額(約20兆円)の10倍以上だとされています。

「南海トラフ地震の危機が迫っている」と言うと予算を取りやすい

環境にありました。南海トラフ地震対策は2013年度から2023年度

までに約5兆円が使われ、さらに2025年度までに事業規模1.5兆円

の対策が講じられる国土強靱化計画の重要な旗印の1つで、地震調

査研究関係予算は年間約100億円が使われています。

これまでの前提が崩れてしまえば、「飯の食い上げ」だというわけ

です。心ある地震学者からは「科学と防災をちゃんと分けないと、

科学者はいずれ『オオカミ少年」と呼ばれてしまう。政府が間違っ

た道を進もうとしているときは、突っ込みを入れる人が必要だ」

との声が聞こえてきます。

残念ながら、南海トラフ地震対策は利権の道具にされているよう

です。

(96〜97p)

「利権」が絡んでくると、おかしいことが起こると最近思います。

南海トラフ地震対策と言えば、予算は出るのでしょう。

これで地震が起こらないと、かつての東海地震のように、

忘れられてしまうことになるのかな。

松代群発地震

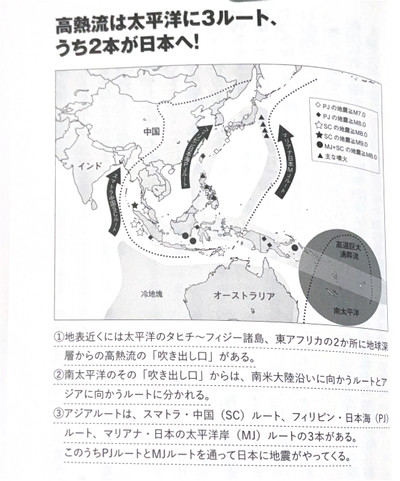

私は地震の原因は、プレートや活断層ではなく、「地下の熱(マグマ

) 移送」であると考えています。

このことを如実に示す約60年前の地震をご紹介しましょう。

その地震とは、長野県埴科郡松代町(現・長野市) 付近で1965年8月

から約5年もの間続いた松代群発地震のことです。それは世界的に見

てもまれな長期間の群発地震でした。

皆神山(標高659mの溶岩ドーム)を中心に約5年間に起きた地震は合

計で7万回を上回り、このうち有感地震は約6万3000回(震度5が9回、

震度4が4回)でした。

震源が浅かったこの地震は、「ハチの巣」のように震源が集中する

「地震の巣」を持ち、これが川中島あたりから現在の中央高速道路

沿いに北東方向へ移動していきました。

武田信玄と上杉謙信の古戦場の地下約10㎞のところにある高温部が、

群発地震を伴いながら千曲川の上流側へ向かって移動していること

がはっきりとわかりました。

高温部は更埴市の地下12㎞あたりから松代町の皆神山へ上がってい

き、その後、須坂市の地下に下がっていったのです。

興味深いのは、松代群発地震が起きている間に何度も発光現象が観

察されたことです。

震源地に近い皆神山は、真夜中なのに夕暮れのようにボーと明るく

なったのです。

地元の人々の間では「皆神山からゴーという音が聞こえた」との伝

承が残っています。

この発光現象は、地面が熱くなって光ったと考えなければ起こらな

い現象です。

群発地震を引き起こしていた高温部が、皆神山の地下1㎞まで上昇

してきたことがその原因で、熱せられた鉄が光る現象と同じです。

群発地震は火山のそばで発生しやすいことから、「熱が関係してい

る」と言われていました。詳しいメカニズムはわかっていませんで

したが、現場で調査した東京大学地震研究所のスタッフを中心とす

るチームがこのことをつきとめたのです。

(100〜102p)

松代群発地震。

この地震名で検索すると、「松代群発地震50年特設サイト」が

発見されました。

そこを見ると、発光現象の写真を見ることができるし、

「ゴー」という地鳴りの音も聞くことができます。

松代群発地震50年特設サイト

松代群発地震の記述は続きます。

松代地域には幸いなことに気象庁の地震観測所がありました。

これには、第二次世界大戦末期、松代町に皇居や軍の参謀本部を移

転する計画(松代大本営)があったという戦前の経緯が関係していま

す。

硬い岩盤のある松代町に地下壕が掘られ、皇室が居住する建物も完

成していましたが、終戦を迎え、これらの施設は「無用の長物」に

なっていました。

しかし、気象庁は「硬い岩盤に掘られた横穴は地震計の設置に最適」

と判断し、松代地震観測所を設置したのです。

立地条件のよさに加え、設置された地震計も当時世界最高を誇って

いました。

米国は、旧ソ連の地下核実験を探知するため、世界124か所に最新

鋭の地震計を設置しましたが、そのうちの1つが松代地震観測所に

置かれていたのです。

そこに当時の日本の地震学を代表していた学者が集いました。調査

チームの中心的存在は東京大学地震研究所の松澤武雄氏でした。

難しい熱力学の計算が得意だった松澤氏は、1962年頃に「熱機関

説」を唱え始め、1966年に英語の本を出版していました。

その計算とは、「地下の熱エネルギーがどのくらい増えれば、地下

の岩盤は何度になる」「その温度で岩盤が何%膨らむから、岩盤は

何センチ切れて裂け、地震が発生する」というものでした。

熱機関説というのは、熱せられて岩盤が膨らんで裂け、地震が起き

るプロセスをすべて計算で確かめたものです。つまり、岩盤を膨ら

ませたり、裂いたりするときに使われる熱エネルギー量が、すべて

計算で確かめられたのです。

言い換えれば、地震が発生するまでのプロセスにおけるエネルギー

収支をきちんと計算で確かめたのです。これは誰もが認める力学の

法則に則った地震論です。

このような理論がほぼまとまった頃に、松代群発地震が起きました。

松澤氏が率いる調査チームは、地震はもちろん、地形、地質、重力、

地磁気、地質ボーリングなどの分野で当時最も進んだ技術を総動員

しました。

調査チームは最初に地下の温度状態を調べました。 このために使わ

れたのが全磁力計です。

この器械は、数百度になると磁力がなくなるという、キュリー夫人

の夫であるピエール・キュリーが発見した「キュリー点」の原理を

応用したものです。磁力の強弱で地下の温度の高低がわかるのです。

地下から溶岩のもとである1000度のマグマが上がってくれば、磁

力計の値はどんどん下がります。

松代地域は東に浅間山と草津白根山、北西に新潟焼山(にいがたや

けやま、南西に焼岳と、火山にぐるりと囲まれた温泉地帯です。こ

れらの火山群が地震発生の2年前の1963年に一斉に噴火したのです。

中信越地域から群馬県西部に至る地域で地下のマグマが高温になり、

火山活動が活発になっていたと考えられます。

浅間山と焼岳をつなぐような地下の溝があり、松代地区はその中に

位置しています。しかも、キュリー点はその溝沿いで低くなってい

たので、溝は熱い状態にあったと言えます。さらに、これらの火山

は地震の1~2年前に噴火しており、溝の温度は通常よりもずっと高

かったのです。

つまり、いつ火山性群発地震が起こっても不思議ではない状況でし

た。

発生から1年半弱経った1967年1月頃から、地震は減り出しました。

磁力計の数値も上がり、地下の熱い部分が15㎞ほど下降したことで、

ようやく火山性群発地震が終わっこのことは地下の熱が群発地震と

関係があることの決定的な証拠だと思います。

(103〜106p)

長い引用になってしまいましたが、

このブログに残したい内容でした。

結論の文章。

松代地震のことを知っているのであれば、なぜ地震学者たちは改め

て熱機関説を研究しないのでしょうか、私は不思議でなりません。

人は知りたくないことに耳を貸さず情報を遮断するものです。 プレ

ートという名の「バカの壁」が邪魔をして、あえて熱機関説を無視

したのかもしれません。

松代群発地震の調査チームは「火山と地震は共通の原因(マグマ)で

起きる。 地震の原因はマグマ(熱)だ」と確信しました。

松澤氏は「マグマが実際に移動して地震が起こる」と考えていまし

たが、松代群発地震の際、溶岩などの高熱流体が動いた事実はあり

ませんでした。このことを踏まえて私は、「物体の移動を伴わず、

熱だけが移送される」と考え、「熱移送説」を唱えています。

当時、日本では最初の地震予知研究計画もスタートしていました。

松澤氏の熱機関説が浸透、発展していれば、日本の地震予知に関す

る状況はまったく変わったものになっていたのではないか。そう思

うと残念でなりません。

松澤氏の熱機関説と私の熱移送説はほぼ同様の結論に至っていたの

ですが、その直後に日本に紹介されたプレート説のせいで、その調

査結果がすっかり忘れ去られてしまったのです。

(107〜108p)

プレートという「バカの壁」と表現し、辛辣です。

でもこの本の作者の、特に角田史雄さんは、悔しいのでしょう。