20250629釈迦ケ岳・黒岳(山梨県)登山1 出発/ヒメコウゾの実

今日は令和7年7月17日。

6月29日(日)に山仲間のHさん、Sさん、Kさんと

山梨県の釈迦ヶ岳と黒岳を登ってきました。

その時の報告です。

午前5時55分、東名高速日本坂SAでの雲。

このメンバーの時には、最も若い私が車を出し、運転手をしてきました。

ただこの日はどうにも眠くなりました。

心療内科でもらっている薬が、まだ朝に効いていることがあり、

それで眠気があるのだと推測します。

事故っては登山どころではなくなるので、事情を話して、

Kさんに運転を代わってもらいました。

安心したのか、私は助手席でしばらく寝てしまいました。

Kさんの運転で、駐車場に着きました。

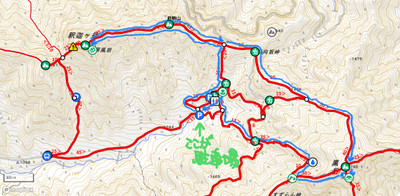

このサイトの地図を転載して、今回のコースを記入してみました。

ここはスズランの群生地として有名。

私たちがとめた場所は、登山者用の駐車場。

スズランの群生地を見にきた観光客用の駐車場は、

少し上がったところにありました。

歩き始めは、午前8時20分ぐらいかな。

すっかり薬の影響は取れて、眠気なしとなりました。

しばらく舗装道路を登りました。

その舗装道路から右折して登っていく道。

この道は、下山で使いました。

登る時にはスルー。この先にあるスズラン群生地は、

どんなところなのだろうと思いました。

ただ時期が違います。

このサイトからポスターを転載。

ちょっと遅かったです。

でもスズランが花盛りの頃は、観光客がとても多く、

駐車場はいっぱいで、そこに至るまでに道路は、

自動車の行列ができるそうです。

登山にとっては、スズランの花盛りの頃は、

難しいようです。

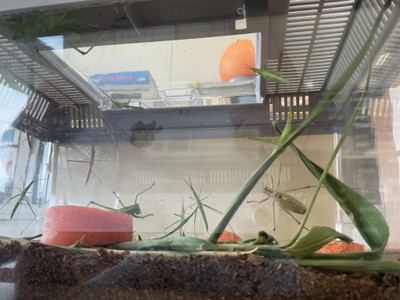

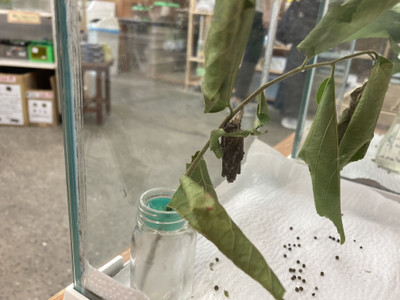

ヒメコウゾの実のようです。

ここに収穫した実の写真が載っています。

どんな味がするのだろう。

もう少し時期が早かったら、食べることができたね。

続く