動画「アボガドとは何者なのか?」を読み物にしてみました

今日は令和8年2月16日。

今朝は、朝7時から開いているスーパーに行って、

授業の浮き沈みの実験で使うアボガド等を買って、

出勤しました。

そして授業で実験をしました。

今朝買ったアボガドは、水に入れると沈んだり浮いたりして、

最後はゆっくり水槽の底面に沈みました。

このアボガドは、まだ熟していなくて、

油分が行き渡っていないといいうことでしょうか。

アボガドに関する動画を昨晩、今朝と何本か見てきました。

この動画の内容を、ここに記録しておきたいです。

YouTube: 【ゆっくり解説】13000年前に絶滅するはずだった…?「アボカド」とは何者なのか?を解説/繁殖の謎と人間社会の弊害

今回のスクリーンショットは、▶️つきで作りました。

効率的だったので。

邪魔だという人は、動画を見てください。

Pear=梨

アボガドの表面を触らせて、どの動物なのか予想させるのは面白い。

今日は2人に聞いたけど、ワニが出ませんでした。

なるほど。

この点は私は知識として得ておいて、子どもには言わないでおこうかな。

男の子には言っていいかな。

これは意外でした。

それだけ栄養を取り込むから、栄養価の高い果物になるんですね。

そうだよね。子どもの頃、若い頃には食べた覚えがないです。

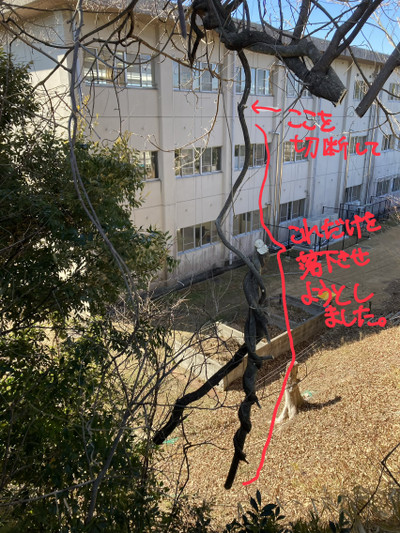

最近、よくアボガドを持つので、「ヘタが浮き、皮との間に隙間」は

実感としてよくわかります。

「森のバター」と言われているのは、

今回のアボガドの勉強をしていて初めて知りました。

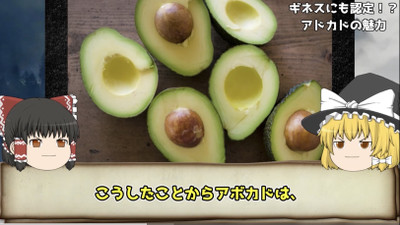

今回私は省略しましたが、アボガドの含む栄養素が

動画では数多く紹介されていました。

その挙げ句の「こうしたことからアボガドは」です。

「ペルシン」初耳です。

「人間は体内で無毒化」

人間てすごい。

ダイオキシンも人間には毒性がないと言われます。

また後日、記事にします。

今、こんなことができる動物はいない。

そもそも他の動物には有害なアボガド。

メガファウナたちは大丈夫だったようです。

巨大ですからね。毒も回らなかったかも?(勝手な予想です)

動物を介さずに、落下しただけだと、親木の下で目が出ます。

栄養面でも、日光量の面でも、育つのが難しかったようです。

あとで出てくるかな?メガファウナの糞がいい栄養になったようです。

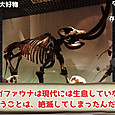

メガファウナが絶滅した原因は、気候変動説と人間による説が

あるそうです。

メガファウナの絶滅で、アボガドの命運は尽きたという事態に。

「命運が尽きた」よりも「存亡の危機」と言った方が良かったですね。

アボガド。

調べたら、すごい果物だとわかりました。

アボガドと人間は縁があった食べ物でした。

日本人は2000年頃からの付き合い。

食べられて良かった。

以上の歴史を踏まえて、これからはアボガドを食べよう。