佐奈川沿いを歩く② 川床にコンクリートが打っている理由

今日は令和8年1月16日。

前記事に引き続き、佐奈川について書きます。

1月1日は、朝食で「今日は朝から飲むか」と

奥さんに提案。朝から私はビール、奥さんは缶酎ハイ。

1日の朝から飲むのは、今までの我が家の習慣ではなかったこと。

おかげで、午前中はゆったりしてました。

でも午後になって、外は天気もいいし、

何かやりたいなと思い始めました。

そこで思い浮かんだのは、佐奈川の水のなさを観察すること。

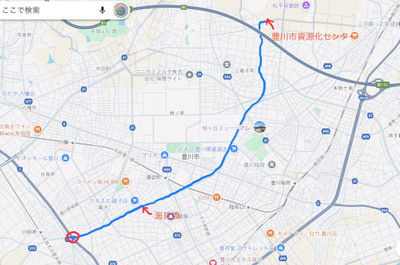

地図で調べて、以前町内会の電子回覧板で記事にした

豊川市資源化センターを出発して佐奈川を歩くことにしました。

「こんなこと付き合うのって、私ぐらいだよ」と

しょうがないなあと言う感じで奥さんも同行。

帰省していて、アルコールを飲んでいない息子に頼んで、

出発点の豊川市資源化センターまで自動車で送ってもらいました。

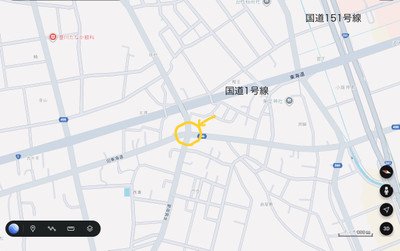

歩いたコースは、地図の通り。

赤丸が前記事で書いた橋の位置。

それではスタートの資源化センター。

道を挟んで反対側にはこんな施設。

こちらは「古紙古布ストックヤード」とありました。

豊川市が誇るゴミ焼却所も年季が入ってきたので、

焼却所の負担を減らすための施設です。

成果は出ているのかな。

さて、ここから佐奈川まではすぐ。

これは佐奈川を渡る橋の上から上流を撮ったもの。

水はあります。

次の写真は、同じ橋から下流側を撮ったものです。

ここにもちゃんと水があります。

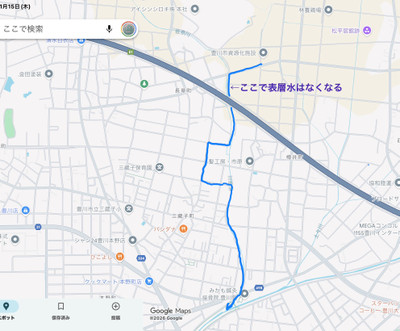

しかし、この写真の向こうに写っている高速道路の下に行くと

もう水はないのです。

下流に向かって歩いているところを撮影。

さらに振り向いて撮影したのが、次の写真。

わずかの間に水は染み込み、伏流水になってしまいました。

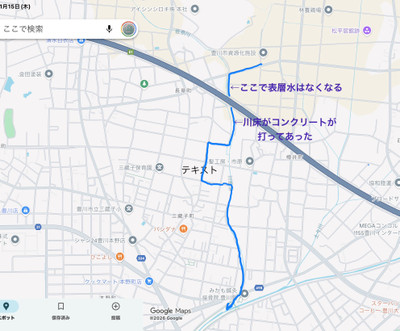

このことを地図に書き加えると、次のようになります。

さらに下流に向かって歩くと、次のような光景に出合います。

ここで疑問を持ちました。

川の水があまり流れない佐奈川なのに、なぜ川床(かわどこ)に

コンクリートが打ってあるんだろうと不思議に思いました。

ChatGPTに聞きました。

その回答が論理的で実にわかりやすいです。

どこから情報を集めてくるんだと思うほど、

佐奈川のこともよく知っています。

もう素晴らしいです。

一部引用していきます。

① 佐奈川の性質と矛盾して見える点

佐奈川はご指摘の通り、

地質が砂礫層で伏流水になりやすい

雨が止むと表層水がすぐ消える

いわゆる「水無川」に近い性質

を持っています。

そのため、

「水がないのにコンクリートで固める意味があるのか?」

と感じるのは自然です。

すごいでしょ。疑問に思ったことを「自然」と言って、

肯定してくれます。

② それでも川床を固める理由(重要)

1️⃣ 洪水時の流速が非常に速くなる

普段は水がなくても、

大雨時には一気に水が集中します。

上流から短時間で大量の水

勾配が比較的急

下流に住宅地・農地がある

この条件がそろうと、

一度の洪水で河床が深くえぐられる(洗掘)危険があります。

2️⃣ 河床が掘られると起きる問題

河床が下がると…

護岸が不安定になる

上下流の構造物(橋・水路・管)が壊れる

周辺地下水位が下がる

農業用水や取水に悪影響

特に写真に写っている

横断する管(用水・排水・ガス等)

を守る必要が高い場所に見えます。

そうか、川床(河床)が洗掘によって下がると、

いろいろな問題が起こります。

写真には確かに横断する管があり、

ここは壊れてもらっては困る場所なので、

川床がコンクリートになっていると考えられるのです。

ああ、スッキリです。

Chat GPTの説明は続きます。

③ 写真のコンクリ構造の特徴からわかること

写真を見ると、

全面ベタ打ちではない

凹凸のあるブロック(洗掘防止型)

一部区間だけ施工

これは典型的な「局所的な河床保護工」です。

川全体を水路化する意図ではなく、

「ここだけは削らせない」という対策。

ここだけは削らせないという「局所的な河床保護工」

この日、佐奈川沿いを歩いて、自然な川床とコンクリの川床が

ありました。

まさにChatGPTが言うような工事だったのでしょう。

まとめ

この工事の意味は:

✅ 普段の水量対策ではない

✅ 洪水時の洗掘防止・構造物保護

✅ 下流の安全確保

✅ 最小限の人工化

「水がない川だからこそ、荒れた時に備える」

そのためのコンクリートです。

いいキーワードを、ChatGPTは随所で言ってくれます。

「水がない川だからこそ、荒れた時に備える」

いいですね、この言葉。

さらにChatGPTは、この工事はいつ頃行われたか

知りたくありませんかと、私の知的好奇心を刺激してきました。

知りたいですと言ったら、次の回答。

結論(推定)

この佐奈川の河床工は

1990年代後半〜2000年代前半(平成10年前後〜20年頃)

に施工された可能性が最も高いです。

そう判断できる理由

① 河床ブロックの形状

写真の河床は、

六角形・角錐状の洗掘防止ブロック

連結型で、目地に多少の透水性あり

完全な三面張りではない

このタイプは、

昭和40〜50年代:❌(ほぼ使われていない)

昭和後期:△(まだ少数)

平成に入ってから急増 ✅

特に「コンクリだけど自然配慮を意識し始めた時代」

の代表的な構造です。

② 護岸の仕上げ

左岸側の護岸を見ると、

コテ仕上げのモルタル

経年劣化はあるが、極端に古くはない

草が自然に侵入する前提の造り

これは

高度成長期(昭和40年代)の“固め尽くす工事”とは思想が違う

という点が重要です。

③ 横断管(パイプ)の存在

川を横切る管は、

FRPまたは被覆鋼管系

支持方法が比較的新しい

管を守るために河床が強化されている

この組み合わせは

平成以降に上下水・農業用配管が更新された区間

でよく見られます。

本当は、出典を調べて掲げないといけないと思いますが、

おそらくかなり大量の資料から類推してこの文章を作成していると

思います。違和感はなかったので、このまま掲載したいと思います。

川床のコンクリートに疑問を持ったおかげで、

いい勉強ができました。

また地図に書き込みます。

続く