今日は令和7年5月6日。

全記事の続きです。

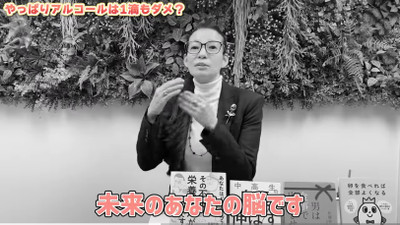

東洋経済 平気で「糖質オフビール」買う人の残念な重大盲点(2022年)

この記事が勉強になりました。

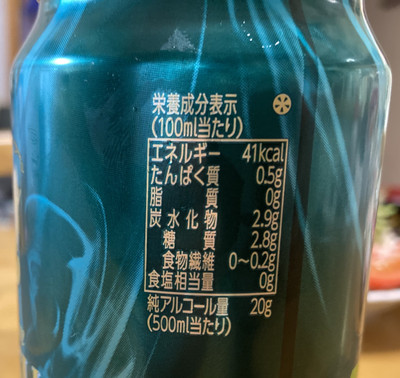

ビールは糖質やカロリーが多いから、「糖質オフビール」を選ぶとい

う人も増えているようです。「糖質オフビール」は今や大人気で、驚

くほど多くの種類が店頭に並んでいます。

私もその傾向があります。

ひとまず糖質オフを選んでおくかと購入することが多々あります。

でもこの記事の筆者は、糖質オフに違和感を感じています。

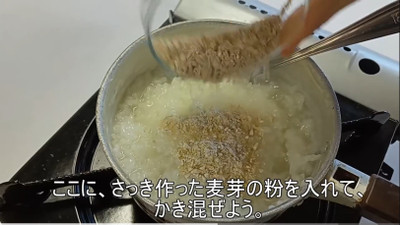

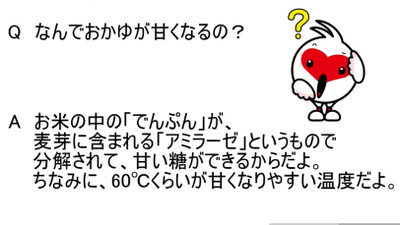

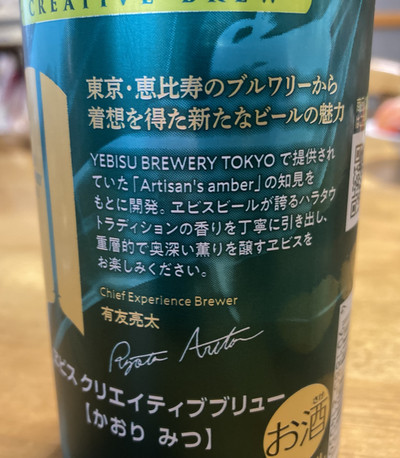

ここでビールの作り方を説明してくれます。

ビールはまず、ビール大麦を発芽させて麦芽を作ります。この麦芽を

砕いて、コメなどの副材料と混ぜ合わせて温度管理を行います。この

過程で麦芽に含まれるでんぷんが、酵素の働きで糖に変わります

(糖化)。同時にたんぱく質もアミノ酸に変わります。

これをろ過してホップを加え、酵母を入れて発酵させます。この酵母

が糖を食べることにより、アルコールと炭酸ガスを作り出します。

こうして出来上がるのがビールです。

発酵の際、すべての糖がアルコールに変わるわけではなく、一部は

残留します。この糖やアミノ酸のおかげで、ビールのあの「芳醇な

味わい」と「独特の風味」が醸し出されるのです。

また、でんぷん自体も、すべてが糖に分解されるわけではなく、

一部は未分解のままで「中間物質」(デキストリン)となって残っ

ています。この中間物質も「コク」「うま味」の1つになっています。

つまり、ビールのうま味は「糖」にあるのです。

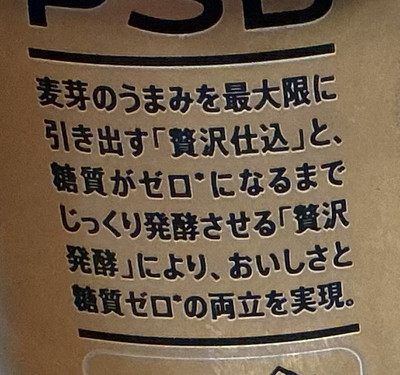

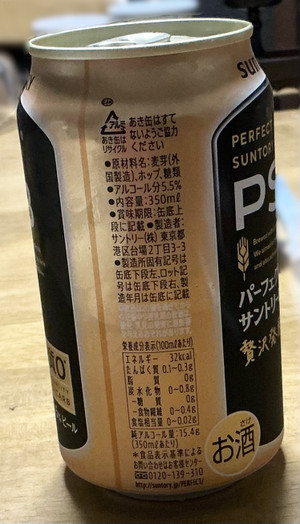

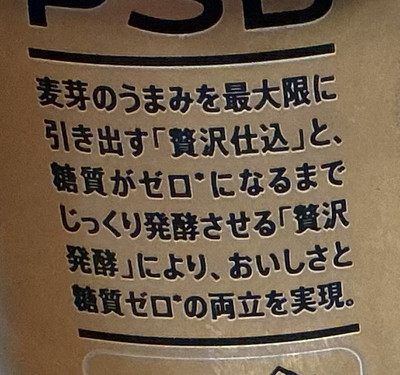

この説明を受けて、あの表示が気になります。

糖質を残さずに発酵させてアルコールにしたことになります。

つまり残った糖が醸し出す「芳醇な味わい」と「独特の風味」は

犠牲になっているということかな。

そしてでんぷんが未分解で残って、「コク」や「うまみ」となると

考えてもいいのかな。

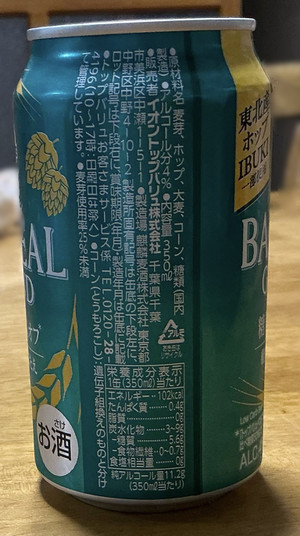

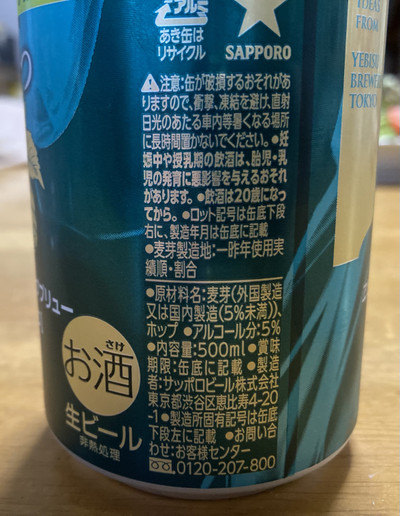

「ビール」と「発泡酒・新ジャンル(第三の)ビール」の違いは「麦

芽の量」と「副原料」です。発泡酒や新ジャンルビールは、税金対策

で「麦芽の使用量」が少ない、あるいは麦芽を使っていないから、簡

単に「糖質オフビール」を作ることができます。しかし麦芽が少ない、

またはゼロだけに、「ビールのうま味」が足りません。

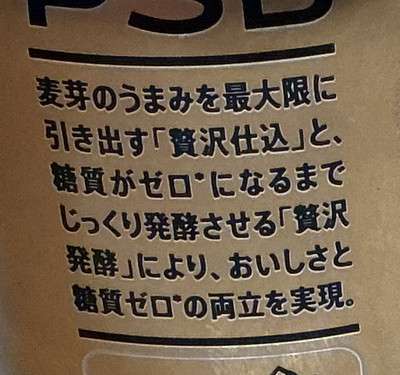

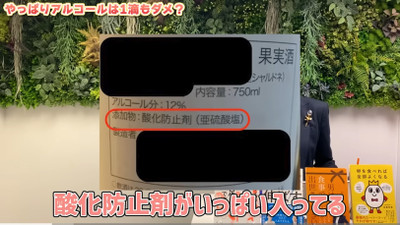

そのため、後述する「副原料」に加えて、「人工甘味料」「糖類」

「酸味料」「調味料(アミノ酸)」などで味を補うのです。色も薄い

から、「カラメル色素」を使ってビールっぽい色を付けたりします。

つまり、それらのビールには「副原料」に加えて「添加物」が大きな

役割を担っているのです。

知らなかった。

もう何年も発泡酒を飲んできたのに、麦芽の使用料が少ない、または

ない!そうなんだ。そのため、発泡酒や第三のビールは添加物が入っ

ているのですね。そうだったんですね。

発泡酒や新ジャンルビールは、「麦芽の量」を減らすことで、「糖質」

を減らし、その代わり、「添加物」や「副原料」で味を補っているの

です。だから糖質がセロでもビール風味の味になっているのです。

しかしそれは言い換えれば、消費者の立場でとらえると「平気で『糖

質オフ食品』を買う人の3大深刻盲点」で述べたように、「糖質は摂

らない代わりに、添加物は摂る」ことになるわけです。

考えちゃいますね。

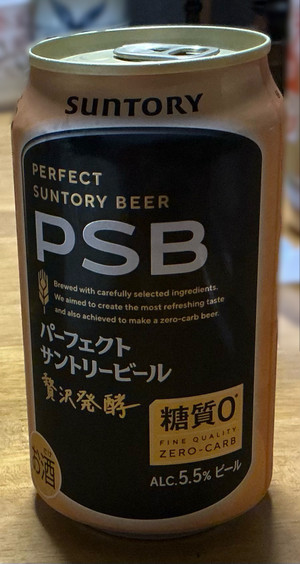

最近、「糖質ゼロビール」が登場し、業界で大きな話題を呼びました。

これまでは「麦芽の使用量」が多いビールにおいて「糖質ゼロ」は不

可能といわれていたのです。

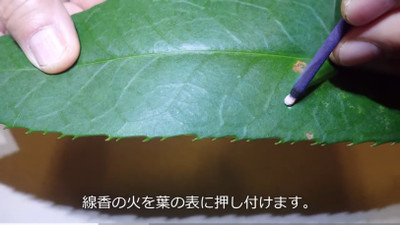

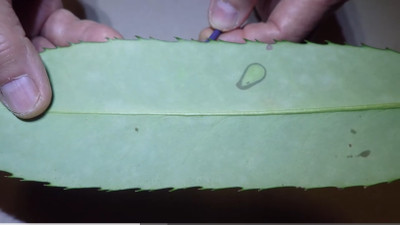

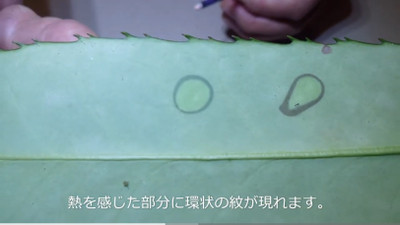

なぜビールで「糖質ゼロ」を成功させることができたかというと、で

んぷんを完全にブドウ糖に分解させ、さらに酵母がそのブドウ糖のす

べてをアルコールに変えるという「技術」を開発したからというのが

一因にあります。

すべての糖が「酵母のエサ」となって分解されれば、糖質はゼロにな

ります。

これは本当にすばらしい技術であることは間違いないと思います。こ

れは、「糖質オフビール」に限らず、どの食品の「糖質オフ」も、そ

れぞれ各メーカーの技術革新、工夫の成果といえるでしょう。

「糖質オフビール」について筆者は、水っぽくて美味しくないと書い

ています。私にはよくわかりませんが、糖質オフで犠牲にしている味

があるのです。

そして筆者の結論です。

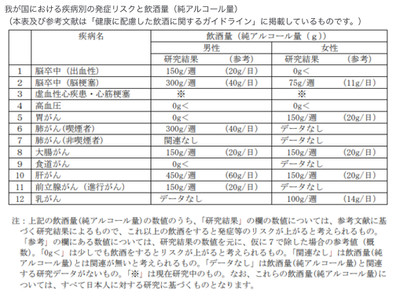

もちろん個人の価値観にもよるでしょうが、毎日のようにビールを飲

む私に言わせると、「糖質オフビール」で減らせる糖質には限界があ

るので、そちらを気にして「味」を我慢するよりも、「おいしいビー

ル」を飲んで、その分、「つまみ」を工夫することで、結果的にトー

タルの糖質を減らしたほうが、よほど楽しく、おいしい食生活を過ご

せると、今年70歳を迎えても健康そのものの私自身は、そう強く思い

ます。

なるほどと思います。

今回の勉強で私が至った結論は、発泡酒や第三のビールは飲まない。

ビールを選ぶのですが、糖質オフは選ばない。少しでもビールの味を

味わう。

飲む時には、グイグイ飲まずに、ゆっくり味わう。血糖値を一気に上

げないために。