ビールは砂糖水!その2 麦芽糖 水飴

今日は令和7年5月6日。

前記事の続きの内容。

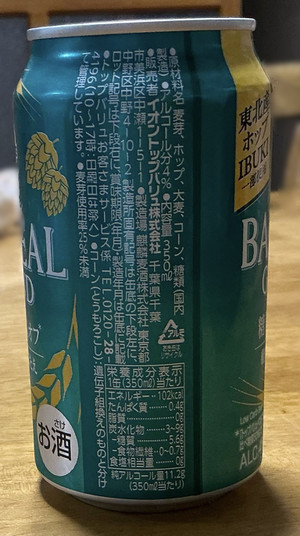

糖質50%オフのビールを見てみます。

角砂糖が1個4gだとすると、1.5個。

昨日のビールが2.5個だったので、まあ半分でしょう。

糖質が半分の分、人工甘味料が使われているのかなと

思いました。でも成分表示には書いてありませんでした。

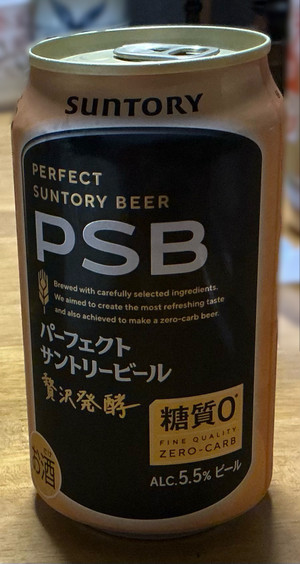

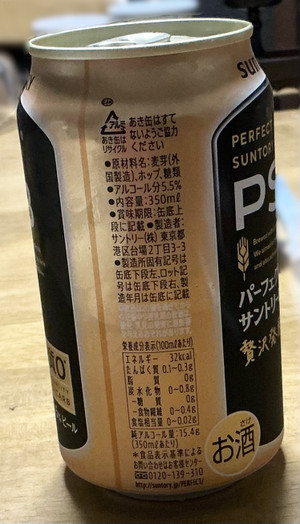

次は糖質0のビールを見てみます。

確かに糖質0gです。

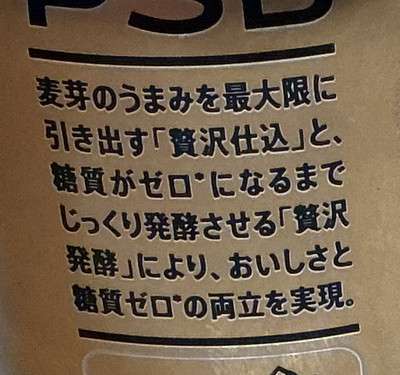

注目したのは次の記述。

糖質0にするための手法が、「贅沢発酵」です。

ビールの主原料は麦芽。その麦芽の中に、糖質が含まれます。

前記事で佐藤智春さんは、砂糖水と表現しました。

そうなると、コーヒーのように、後から砂糖を加えたイメージが

ありました。

ビールの場合は、そうではなくて、原料の麦芽の中にあった糖質でした。

それはでんぷんからできる「麦芽糖」です。

麦芽糖であって、砂糖ではないのです。

つまり「ビールは砂糖水」は正確ではないのです。

麦芽糖について勉強します。

ミキ薬局 たべ新聞 糖の種類とはたらき ⑤麦芽糖(マルトース)(2013年)

この記事から一部引用します。

麦芽糖は、酸または麦芽など穀類の芽の部分に含まれる酵素によって

デンプンを分解し、得られる糖です。

砂糖の普及する前は、芋や穀類のデンプンを麦芽酵素で分解した芋飴

や水飴が、菓子や甘味料に用いられていました。また、麦のデンプン

を分解した糖をアルコール発酵し、酒もつくられます(ビール)。

砂糖が普及したのは明治時代以後と聞いたことがあります。

現在、甘い=砂糖ですが、江戸時代以前は違いました。

麦芽糖が入っていた水飴。

狂言「附子(ぶす)」には必需品です。

参考:ここでも道草 こどものための狂言絵本アニメ「附子(ぶす)」(2023年3月7日投稿)

水飴。

皆さんは舐めた覚えがありますか。

私はあります。

瓶に入った水飴を子どもの頃に少しずつ舐めた覚えがあります。

なので、狂言「附子」の小僧さんたちに共感できます。

水飴はどうやって作るのか。

このサイトには江戸時代の作り方が書いてありました。

歌川豊国(三代目)、歌川国久画 安政4年(1857)

国立国会図書館所蔵

|

水あめを売る店もあったようで、女性がかねを叩いて粟(あわ)の水 あめを売っています。 |

|

水あめは米や粟などのでん粉質を、麦もやしなどに含まれる糖化酵 素で糖化してつくる古代からある甘味料です。 江戸時代の菓子製法書『古今名物御前菓子秘伝抄』(1718)に は、汁あめとして水あめの作り方が要約次のように書かれています。 「もち米の上白米1升を飯に炊き、麦のもやし5勺を細かくして飯 と一緒に桶に入れて混ぜ、水をひたひたに加えて10時間ほどおく。 それを布袋に入れて漉し、鍋に入れて加熱してねり詰める。」 |

|

粟の水あめについては菓子製法書には見当たりませんが、本山荻舟 著『飲食事典』(1958)に次のような記述がありました。 「享保年間(1716-36)越後高田の高橋孫左衛門なるものが、 初めて粟のあめをつくって粟あめの名声をひろめ、ついで二代目孫 左衛門は、明和・寛政(1764~1801)のころ改良をくわだ て、もち米で透明な優良品をつくったけれども、名前はやはり売り こんだ高田の粟あめととなえ明治年間におよんだ。」 |

|

上の絵には粟の水あめとありますが、或はもち米製の水あめかも知 れません。水あめをさらにねり詰めてからさましたものを固あめと よび、固あめが熱くてやわらかいうちに、何度も引きのばして空気 を含ませて白くしたものを白あめとよんでいました。 |

| 監修・著 松下幸子千葉大学名誉教授 |

|

|

基本は、でんぷんと糖化酵素となります。

思いつきですが、狂言「附子」を教えて、

水飴を舐めたいと誘導して、水飴作りをするのも面白い。

コメント