20231123蜻蛉切/甲賀コーラ

今日は令和6年12月12日。

前記事の続きで、昨年11月23日のことです。

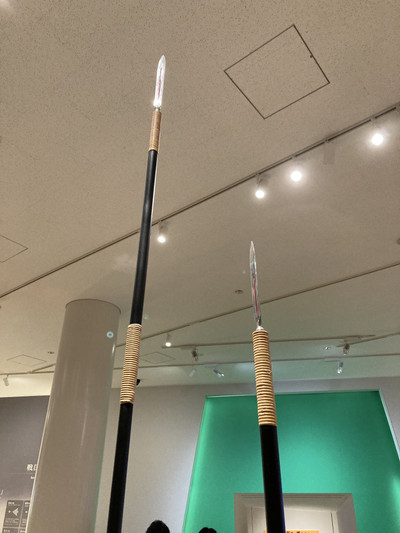

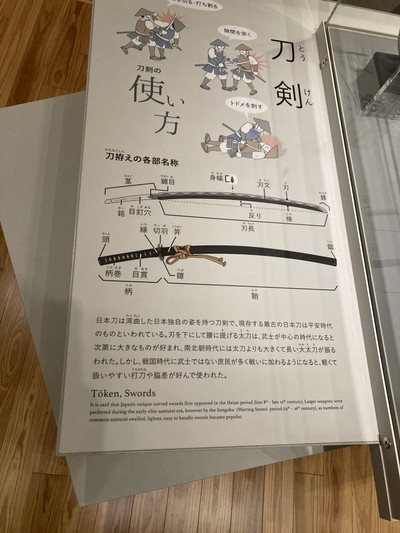

岐阜関ヶ原古戦場記念館では刀だけでなく、

槍も触れることができます。

「天下三名槍」の説明です。

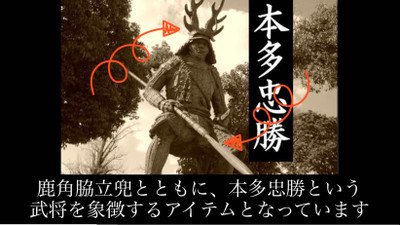

昨年の大河ドラマ「どうする家康」では、本多忠勝の持つ

「蜻蛉切」がクローズアップされました。

YouTube: 【どうする家康対策】最強家臣団⁉︎徳川四天王の本多忠勝の魅力に迫る! 【歴史トリビアch】

この動画を参考にします。

蜻蛉切(とんぼきり)は、戦場で、この槍先にとまったトンボが、

2つに切れたことからこの名がついたそうです。

切れ味の鋭さが表現されています。

鹿角脇立兜は「かづのわきだちかぶと」と読みます。

本多忠勝の所持するものとして、兜と槍が有名だそうです。

「脇立」という言葉に少し慣れてきました。

動画内での説明を聞き書きします。

「関ヶ原の戦い」の翌年(1601年)、初代藩主として着任した

桑名でのこと。河原で槍の稽古をした忠勝は、桑名城に帰ると、

槍の柄を3尺(約90.9cm)切り詰めさせたのです。

家臣にその理由を聞かれた際、道具は自分の力に合った物で

なければならないと説明したようです・・・・

この時、忠勝は54歳で、戦国時代から数々の武功を挙げてきた

猛将も、自らの衰えを実感していたのかもしれませんね。

なるほどのエピソードです。

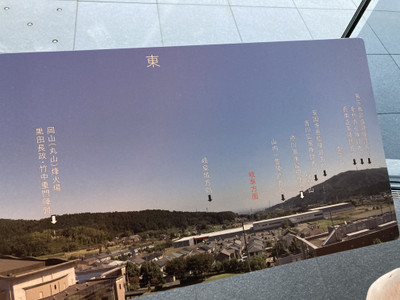

あります。そこからの景色です。

お土産屋で何を買ったかな。

1年前で、すぐに思い出せず。

ただ買わなかったけど、店内でこっそり写真に撮ったのがこれ。

「コカコーラ」ではなく、「甲賀(こうか)コーラ」

面白いと思って撮影。

「甲賀」を「こうが」と読みたくなりますが、確か「こうか」

ここでも道草 20231120「甲賀市」の読み方は? (2023年11月21日投稿)

この記事に書いてありました。

「こうか」です。

関ヶ原に行った直前に書いた記事なので、

正しく「こうかコーラ」と、この時に読むことができたと思います。

しがトコ 忍びの里に存在する『甲賀コーラ』と伊賀の『忍ジャーエール』を飲み比べ対決してきました!

7年前の記事です。

甲賀市の酒屋さんが「甲賀コーラ」を開発したことと、

伊賀市には「忍ジャーエール」という、これまた洒落のきいた名前の

飲み物があることを知りました。

写真を転載。

いつか飲んでみたいですね。

以上で、1年前の11月23日のことを、全て書き切りました。

こうやって、溜まった「書きたいもの」を、少しずつ書き切りたいです。