最近の記事

携帯URL

2024年4月27日 (土)

2024年4月26日 (金)

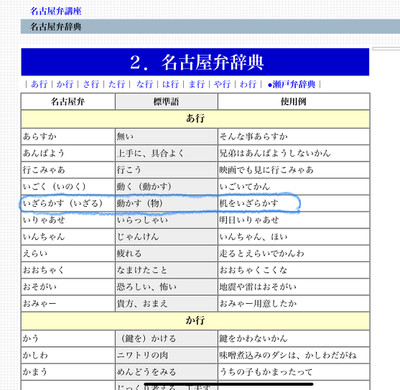

「いざる」「いざり」の意味は?/白土三平の漫画

今日は令和6年4月26日。今日も「即今着手」

昨日、親戚の叔父さんの手伝いで、農作業をしました。

畝を作って、マルチをはりました。

叔父さんは、北設楽出身で、若い時に豊川市に来ました。

もう一人、農作業に加わった方は、蒲郡市の出身在住の方です。

3人で働いていて、私以外の2人が使っている言葉で、

むむ、聞きなれないぞと思ったのが「いざる」です。

地震で揺れて、いざる。

そんな使い方でした。

「いざる」ってどういう意味だろう?

それは方言か?

北設楽の方言かと思ったけど、

蒲郡の人も使っているぞ?

う〜ん、わからん。

調べました。

ここから引用します。

漢字で書くと「躄る」「膝行」

意味は、「座ったままで移動する。膝をついたり、

しりを地につけたままの姿勢で進む」

その他に、「物が、置かれた場所からずれて動く」の意味もありました。

なるほど。

そしてこれは方言かどうか。

物をずらして動かす意味では、方言のようです。

でも、「座ったままで移動する。膝をついたり、

しりを地につけたままの姿勢で進む」の意味では、

標準語のようです。

参考:栃木県佐野市HP 座ったまま前に進み出ることをイジャリデルという

う〜ん、複雑です。

叔父さんが言うには、足が不自由で歩けない人を

「いざり」と言うそうです。

確かに、上記の「コトバンク」に載っていました。

63歳になって、私はやっと「いざる」を認識したことになります。

まだ若造ですね。

「いざり」は現在差別用語のようです。

したがって、かつて漫画で使われていたのが、

削除されているようです。

そのことを書いてあるのが次のサイト。

白土三平の「飛礫」の初出は1960年。

1975年の出版までは、「いざり」「めくら」が使われますが、

1977年、1992年の出版で、2つの言葉が削除されています。

この削除では、意味がわからなくなっていると、

この記事を書いている人は言っています。

白土三平といえば「カムイ伝」「カムイ外伝」

懐かしいなあ。

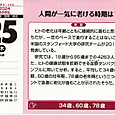

2024年4月25日 (木)

桜の定点観察/花芽だけでなく葉芽の観察も面白そう

今日は令和6年4月25日。

町内会の電子回覧板で、

3月3日から地区にある桜の冬芽の定点観察した写真を

発信し続けました。

3月の寒さで、なかなか開花しませんでしたが、

4月3日に開花。

その日で発信を終えていました。

久々、その定点観察した冬芽を見てみました。

予想外のことが起こっていました。

まずは開花直前の様子を写した写真を載せます。

この後がどうなったかです。

今回の冬芽。3つあって、両側が花芽。

そして中央が葉芽(はめ)でした。

その葉芽がどうなったのか、気になったのです。

見に行ったのは、2日前の4月23日(火)

驚きました!

これです。

葉芽だから、葉っぱが開いているくらいかなと思いましたが、

とんでもなかったです。

太い茎が伸びて、枝分かれして、何枚も葉っぱが誕生していました。

こんなににぎやかになるんだ。

そして、葉芽から出てきた立派な茎は、

枝になるのかなという予想です。

どうなるんだろう。

観察は、続けようと思いました。

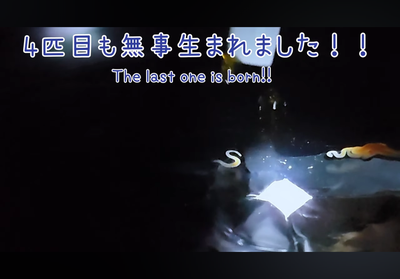

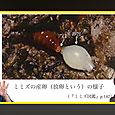

ミミズは口から卵を産むの?

今日は令和6年4月25日。今日も「即今着手」。

2日前に庭で見かけた塚。

なんだと思いますか?

アリ塚?

でもアリの出入りはありませんでした。

蜂に関係があるのかな?

ミミズの糞塚では?

それにしては土がサラサラしているような・・・。

試しに手で塚を均(なら)してみました。

思ったより粘着質でした。

アリは全く出てきませんでした。

ミミズの糞塚でいいのかな。

世の中にはいろいろな動画があるので、

ミミズが糞をしている動画がないか探してみました。

あるもんですね。

実際にミミズを捕まえてきて、巣箱に入れて観察していました。

素晴らしい。

貴重な映像です。

ミミズに関しては、最近、びっくりすることがありました。

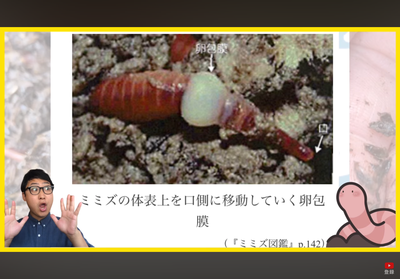

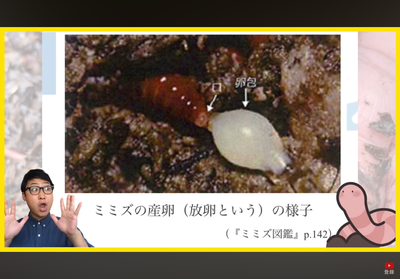

ミミズは卵を産むのですが、その卵は口から出すと言うのです。

う〜ん、今気がついたけど、このこと、

すでに4月20日に書いていました。

今回はもう少し付け加えます。

普通、卵1つから1匹が誕生するのが常識ですが、

ミミズは、1つの卵から複数出てきます。

2つの卵から孵化します。

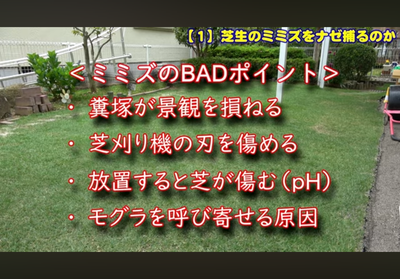

今朝も糞塚/ミミズをどんどん捕まえる方法

今日は令和6年4月25日。

ミミズは、夜、糞をする。

今朝、我が家の庭のグランドカバーの何箇所かに

ミミズの糞塚がありました。

ミミズによって糞塚の形態は違うようです。

我が家では、糞塚ができても別にかまわないのですが、

ゴルフ場の芝生ように、景観を大事に知る場所では、

糞塚ができるのは厄介なことのようです。

ミミズ退治が行われます。

糞塚を調べていると、椿油粕を使って、

ミミズを地中から出して捕まえる動画によく出合います。

ミミズ退治は正確ではなかったです。

ミミズを捕まえて、花壇に引っ越しさせています。

例えばこの動画。

ミミズが芝生によくない理由は、景観を損ねるだけではなかったです。

上記のような理由があるようです。

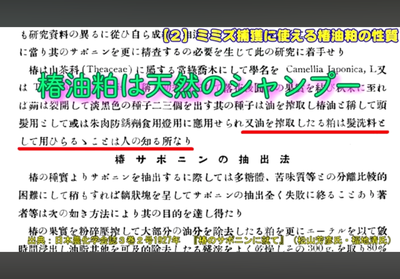

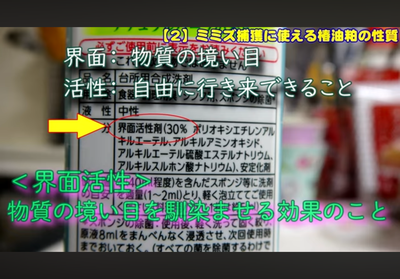

使うのは「椿油粕」

この中に含まれるサポニンの界面活性作用が良いようです。

界面活性作用とは。

この動画では、界面活性作用を、水と油の実験で説明してくれています。

実にわかりやすかったです。

良かったら見てください。

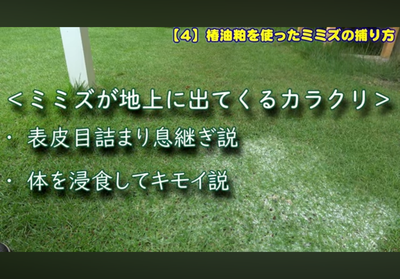

ただし、このサポニンが、ミミズにどのような作用をして、

ミミズが陸上に上がってくるのかは、

正確にはわかっていないようです。

雨の日に、ミミズが地上に出てくる理由も、

確定しているわけではないようです。

理由ははっきりしませんが、椿油粕を撒いて、

散水すると、数分でミミズが次から次に出てきます。

それを捕らえます。

これはありがたいですね。

でも、雨降りで、椿油粕の海面活性作用のある液体が、

すぐに河川に流れる状況では、使用禁止だそうです。

魚には悪影響を与えるからです。

最近はちょっとミミズに凝っています。

2024年4月24日 (水)

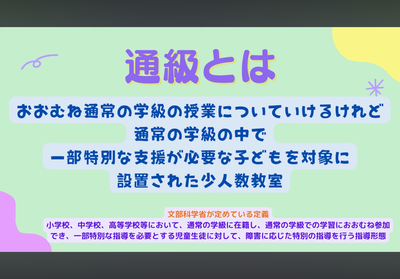

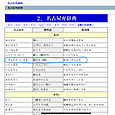

通級指導の勉強 学校の先生による説明

今日は令和6年4月24日。今日も「即今着手」

動画を使った通級指導の勉強。

昨日の動画と同じでこぼこさんチャンネルの動画です。

昨日の動画が、オレンジ色担当のりんりんさんでしたが、

今日の動画は、むらさき色担当の保健室の先生、ねこままさんです。

オレンジ色担当、むらさき色担当って何だよと、

突っ込みたくなりますが、まあいいでしょう。

今回は、学校の先生の立場で通級指導を語っています。

通級指導の初心者。まずはこういう基本を押さえます。

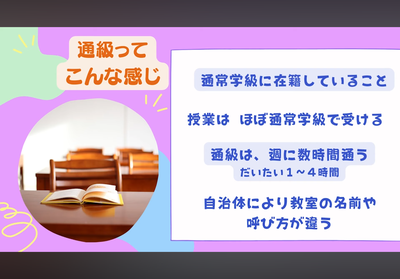

「週に数時間通う」

これは勤務校では、対象の子どもが多くて無理。

2週に1時間の子どももいます。

知的障害は入らないというのをチェック。

身体的な障害は入るのですね。

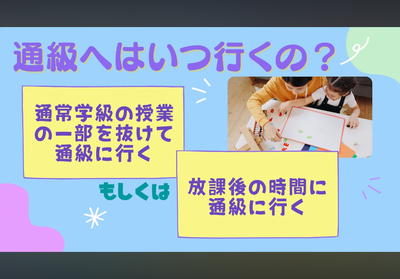

勤務校では、通常学級の授業を一部抜け出しての参加型です。

「楽しく話をする」

話そうとするから、どう表現しようか考えます。

表現する力が育ちます。

「楽しく話をする」は大事です。

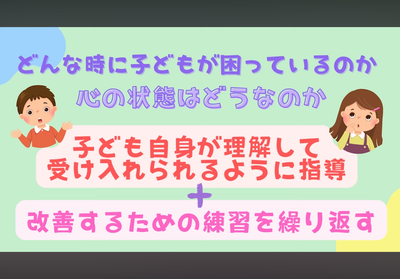

「子ども自身が理解して受け入れられるように」

これは難しい。

具体例が欲しいなと思います。

残念ながらこの動画では出てきません。

週に1時間、2週で1時間の通級担当の教師のできることは

限界があります。

通常学級の担任、保護者との情報交換は必要ですね。

前任者は、プリントによる情報交換でしたが、

情報と指導の記録が残るように、今年度はノートを使います。

通常学級の担任の先生の目に入りやすいように、

ノートの表紙には、大きな文字で「通級ノート」とうちました。

簡単に書いてあるけど、難しいことです。

これも難しい。

週1時間、それも通常学級での授業を犠牲にしています。

その気にならなければ、マイナスになってしまう通級指導。

以上、3本の動画で、通級指導の基本を勉強しました。

今頃遅いと言われそうですが、実際に通級指導を体験しながら、

並行して勉強をしていきたい。

2024年4月23日 (火)

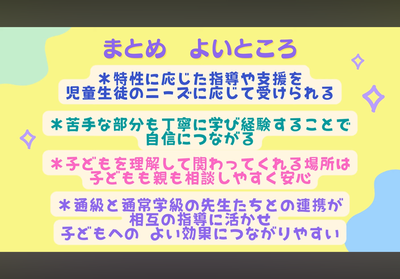

通級指導の勉強 保護者の声「通級指導教室は通わせる価値あり」

今日は令和6年4月23日。

通級指導の基礎を、動画でしっかり確認していきたいです。

前記事に引き続き、今回は2本の動画を持ってきます。

1本目。

「行く価値あり」と思って欲しいから、

保護者が語るこの動画は気になりました。

りんりんさんの息子さんMくんが、

1年生の夏休み明けから強い登校しぶり。

そのMくんが、通級指導教室に通った話。

これはりんりんさんから保護者に対しての質問です。

教師の私だって、通級指導がどんなことをやっているのか、

しっかり説明できない身でした。

保護者はわかりにくいでしょうね。

りんりんさんは、結論としてこう言ってくれています。

やるからにはこう言われたい言葉です。

なぜりんりんさんは、この結論になったのか、

見ていきたいです。

りんりんさんの息子のMくんは、

2年生の秋から通級教室に通い始めました。

りんりんさんが、通級指導教室おすすめの理由を言っています。

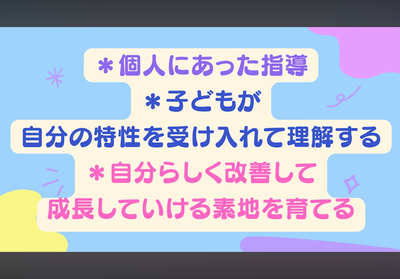

聞き書きして、参考にしたいです。

りんりんさんはまずこう言いました。

そして続けます。

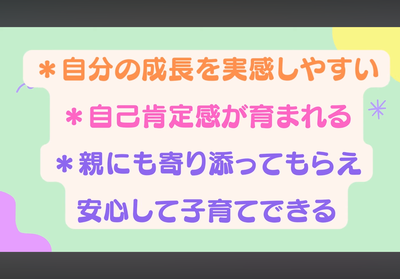

何よりもM君が以前よりも自信がつき学校嫌いが緩和したことです。

それは個人に合った指導をしてくれる場所だからです。

個別での成長を見とってくれる場所なので・・・

連絡帳で保護者と通級指導の先生と学校の担任の先生とで

情報を共有していくので、学校での支援もあり環境も

整いやすいです。

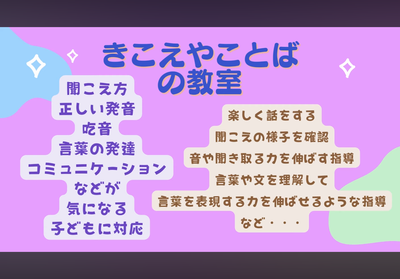

M君は言語クラスで学んでいます。

1週間に一時間のみです。

自分の思いを言葉で相手に伝えることが苦手だったので、

コミュニケーションを伸ばすための学びや

語彙を増やすためのプリント

先生とボードゲームなどをして言葉の関連性を

学んだりと盛りだくさんの内容を先生と1対1で行います。

M君、めちゃくちゃ楽しんでいます。

通常学級の授業とは違ってM君のペースや

気持ちに寄り添ってもらいながら進めてくれるので

M君は通級指導の時間が大好きでした。

保護者のりんりんさんのように思ってもらうためには、

子どもに合った指導を、週1時間の授業でやることです。

その結果、子どもたちがたくさん話をしてくれるようになったら、

子どものことがよりわかって、指導ができるでしょう。

通常学級の担任、保護者、そして私が得た情報を共有することも

大事になってきます。

この動画はでこぼこさんチャンネルです。

同じチャンネルで、学校の先生が通級学級教室のことを書いています。

明日、その動画について書きます。

頑張って、通級指導の勉強。基礎勉強。

通級指導の勉強 文部省の動画で、通級授業を見た

今日は令和6年4月23日。

通級教室担当が初めての今年度。

並行して少しずつ勉強をしていきたい。

最近の勉強は、動画です。

動画で探しました。

まずは、この1本が役立ちました。

文部科学省 「初めて通級による指導を担当するする教師のためのガイド」動画資料②子供の指導の様子

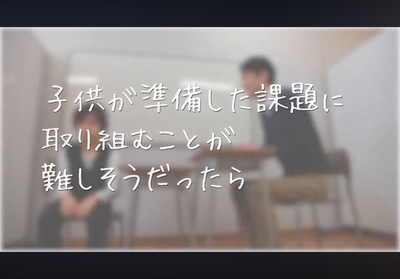

このような状況の時にどうするかの動画です。

基本といえば、基本ですが、

1対1だから、じっくりできることでしょう。

でもやりすぎは禁物です。

無理にその場で原因を聞き取ろうとしないことです。

そうなのです。

子どもは話したくなったら、話すのです。

それはすぐではありません。

焦ってはダメで、子どもの気持ちが変わるのを待ちたいです。

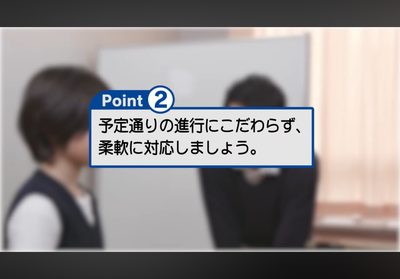

そうですよね。

他の子どもはいないのだから、その子に合わせてやればいい。

この日の予定は、

① 今日のながれ

② 今週のできごと

③ 楽しいゲームをしよう!

④ ふりかえり

ここで先生は、予定通りにやらずに、②を飛ばして③をやることを選択。

神経衰弱をすることに。

そうか、通級学級にとって、神経衰弱もネタの一つなんだと

わかった場面。

さらに動画の先生は一工夫します。

子どもの気持ちを切り替えられるように、

教室全体を使って、神経衰弱をすることを提案します。

なるほど!

文部科学省の動画とは思えないユニークな提案。

子どもの表情は、この提案で変わります。

ナイス、アイデア。

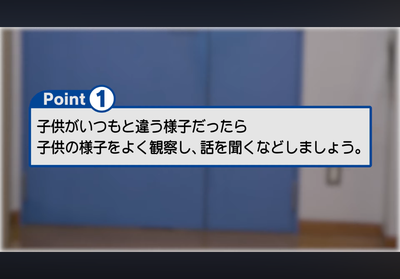

週に1時間の短い時間のふれあいですが、

身につけてほしいルールを年間言い続けることは、

有効だと思いました。

ここで出たルールは3つ。

・順番を守ること。

・最後までやること。

・負けそうになってイライラした時には、

深呼吸して落ち着いてみよう。

なるほどです。

このルールは、すぐに私の指導に入れちゃおうかな。

これも1対1だから見守れることだと思います。

一度飛ばした②の予定をできるかどうか探っています。

1週間ごとに出会うので、

「今週のできごと」というタイトルはいいかな。

先生に伝えたいことと言っていましたが、

人間関係が子どもとできたなら、「先生に伝えたい」というのが

有効だろうなと思います。

我慢していることなどが「この先生なら」と信頼されたなら、

話をしてくれるし、解決に向けて動くこともできます。

普通学級の担任の先生が、じっくり聞けない話を聞いて、

それを役立てる。

通級担任にとって、お話をするのは、思ったより重要だと

思いました。

試行錯誤ですね。

通級学級の授業を直接見たことが、ほぼないので、

こういう動画は貴重でした。

幸田町/四季の和食処“ささら“に行ったよ♪

今日は令和6年4月23日。今日も「即今着手」

なかなかよその地区の人だと

入りにくい食堂ってあります。

親戚のおじさんが連れて行ってくれたこのお店。

幸田町です。

道沿いにこんな小さな看板がありますが、

お店の外観がこんな様子です。

のれんはあれども、そこには店名もなく、

何も書いてありません。

「営業中」とかの札もありません。

障子で中も見えません。

どうです。

こんなお店、いきなり入ることができますか?

無理でしょう。

今回は叔父さんが知っていたから、

この建物に入るけど、

そうでなければ、入り口を開けるには、

ちょっと勇気のいる建物です。

同じ思いを、5年ほど前にしている人のブログがありました。

うりぼうの妻のブログ 四季の和食処“ささら“へ行ったよ♬(2019年9月16日投稿)

私と同じで、道路沿いの看板とお店の外観の写真を並べ、

お店の外観は、見た目、普通の平屋のお宅??

扉を開けると、また、ドアがあって、ちょっと、びっくりします^^

と書いています。

5年前に同じことを考えている人がいて、それが嬉しいですね。

そして、思い出しました。

確かに、もう一つドアがあって、驚きました。

最初のドアを開けた時に、店内が見られると予想したからです。

そこのもう一つドア。

「食堂ではないのでは?」という不安を、

さらに増幅する仕掛けでした。

私は店内の様子などは撮っていませんが、

上記のブログでは写真が並びます。

そのブログの記述によると、昼頃になると、

サラリーマンの団体が入ってきたとあります。

知っている人は知っているから、

建物の外観に関係なく入ってくるんですよね。

それで十分にやっていけるので、

建物の外観は、5年経っても変わらないのでしょう。

昔からここにあって、あ馴染みの店なのか、

ご主人が美味しさに自信があって、

最低限の道沿いの看板だけで、

お客が来ると考えたのか。

そんなことを考えました。

「ささら」の意味は?

小さい、細かい、わずかなという意味があります。

※参考:Goo辞書

派手な宣伝をせずに、地味な展開をしているご主人は、

謙虚に「ささら」としたのでしょうか。

そんなことも確かめたいお店です。

また行きたいですね。

上記のブログ「うりぼうの妻のブログ」には、

幸田町の桐山の梨について書いてありました。

梨の産地があって、直売所で販売していて、

おまけもつけてくれるそうです。

行ってみたいですね。

9月の日記帳にメモしておこう。

最後になりましたが、「ささら」に行ったのは、

3月16日のことでした。

2024年4月22日 (月)

富士山日帰り登山に挑戦 今年こそ

今日は令和6年4月22日。

4月19日に、昨年できなかったことの再挑戦が決まりました。

富士山日帰り登山です。

山のお師匠のNさんから電話があって、お誘いを受けました。

昨年はNさんの都合が悪くなって、急遽中止でした。

今年こそです。

日にちも決まりました。

私が木曜日休みであるので、5月29日(水)の晩に、

豊川市を出発。富士山五合目に行きます。

そこでテント泊。

翌5月30日(木)朝早く出発して、

富士山の頂上までを往復します。

調べると、往復は約10時間。

10時間とわかって、

そうか、10時間で往復ができるんだと思いました。

もっと強行な計画かと思いましたが、

現在の体調なら、10時間は大丈夫かなと感じました。

最近、登っていて、あまり疲労を感じないのです。

退職して3年目。ハーフタイムで働いてきて、

現役時代の疲れが取れてきたのでしょうか。

そうだといいなと思います。

問題は、寒さ、雪でしょうか。

アイゼンは持っていきますが、アイスバーンは怖いです。

滑落したら、木々がないので、止まりません。

無理な行動はしないNさんなので、

信頼して登ってこようと思います。

昨年は2人で登る予定でしたが、

今年は、もう少し登る人が増えるようです。

今年のお正月に一緒に本宮山を登った人たちかな。

助け合って、楽しく登ってきたいなと思います。

具体的な日が決まりました。

毎日の筋力とバランスのトレーニングは欠かさず、

富士山登山までに、あと3回〜4回は、登山をしておきたいです。

足の筋肉は、立派になってきました。

(奥さんは、そうか〜と言いますが、

ちゃんと育っています)

ダイエットも継続したいです。

今年は給食をカットして、昼食はナッツ3袋ランチ。

少しでも軽くなって、3776mまで、

体を運びあげたいです。

参考までに、最新の富士山登山者報告を見てみました。

4月14日に登った人がいます。

この報告を読むと、7合目から雪があるようです。

アイゼン、ピッケル、ヘルメットを装着して登っています。

頂上付近の写真。

やっぱり富士山は別世界です。

5月30日はどの程度になっているかな。

これからも最新情報は得ていこうと思います。