ミノムシのその後 ついに幼虫の入ったミノムシを発見

今日は令和7年7月16日。

今日が1学期の通級指導教室最後の授業でした。

2年の男の子がラスト。

教室で飼っているヤブキリの餌にするために、

校庭に出てバッタを捕まえました。

たくさん捕まえることができ、さらに用務員のお兄さんが、

ヤブキリのメスをまた1匹捕まえたのをプレゼントしてくれました。

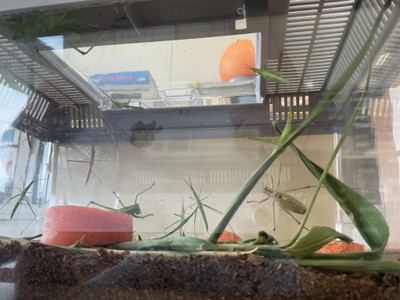

したがって、現在のヤブキリの虫かご内は、

こうなっています。

ヤブキリのオス1匹、メス2匹、その他のバッタ9匹。

にぎやかですが、この後どうなるでしょう?

それでは、前記事に引き続き、ミノムシのことを書きます。

私の目標は、幼虫の入っているミノムシを見つけることです。

本宮山では出会っています。

糸でぶら下がったミノムシを撮影しています。

採取してくれば良かったと後で思いました。

ここでも道草 20250529本宮山登山② 今日はミノムシがぶら下がっていました(2025年5月30日投稿)

7月6日(日)に、再び奥さんの設楽町の実家に行き、

ブルーベリーが生えている小屋の中の除草作業をしました。

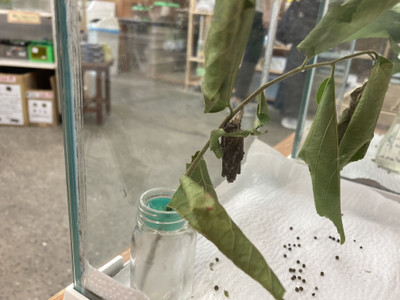

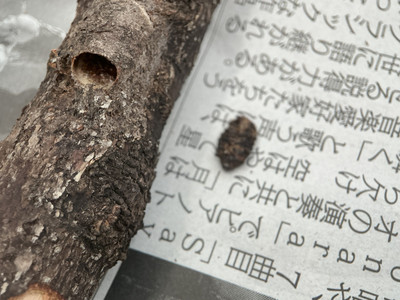

その時に、ブルーベリーの葉っぱや枝にミノムシが張りついていました。

それらを集めて、紙袋に入れて保管。

除草作業が終わったら調べてみようと思っていました。

作業の途中で、ふと見たら、

紙袋の取っ手のひもに何やら付いています。

何だ?

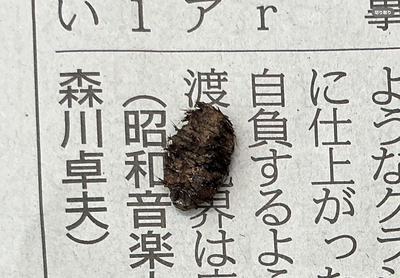

それがミノムシでした。

幼虫が上半身をミノから出して、ひもの上を歩いていたのです。

いたあ!

これが見たかった。

私は急いでスマホの録画準備。

その時にミノムシは何か察したのか、ミノの中に姿を隠してしまいました。

でも幼虫がいることは確かです。

本宮山では、幼虫が出てくるまで待てませんでした。

今度は待つ。そう決めてスマホの録画スイッチをオンにしました。

それが下の映像です。

後半のBGM付きの映像は、

翌日、授業で子どもたちに見せた時のミノムシの様子です。

YouTube: 2025年7月6日 幼虫の入ったミノムシをやっと採取できました

残念ながら糞をする時を見ることができませんでしたが、

ミノを背負って動く様は、しっかり見ることができ、

こうやって撮影ができました。

昨年、御油のふるさと公園で久々にミノムシを見て、

今年は一気に幼虫も見ることができました。

大きな進歩です。

しばらく姿を見せてくれていたミノムシですが、

1週間ぐらいで、姿を見せなくなり、ミノの中に入ったままです。

蛹になって、成虫になるのでしょうか。

オスならば、羽化して、ミノガとなって飛び立ちます。

メスならば、ミノの中で成虫になって、オスがやってくるのを待ちます。

どちらにしても、教室の虫かごに入れておいても、

何も起こりません。

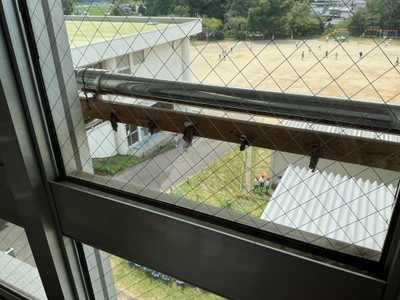

そこで、教室の窓の外に出すことにしました。

その準備です。

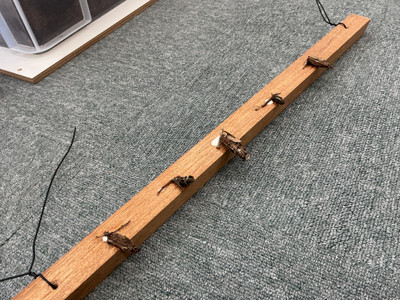

設楽町から採取してきた5つのミノムシを、

横棒にボンドで貼り付けました。

教室の椅子に座っていると横目で見ることができます。

何かが起こったら目に入ります。

現在、ミノムシの研究はここまでです。

交尾も見てみたい。

赤ちゃんミノムシが、糸を使って飛び立つなんていう、

すごくレアであろうシーンも見てみたい。

教室の窓の外で、いろいろ起こってほしいです。