今日は令和6年10月17日。

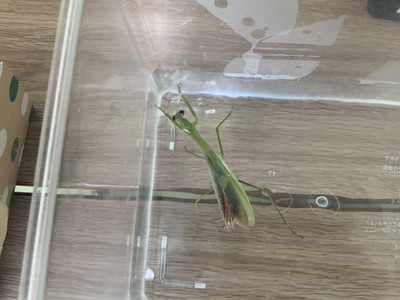

ハラビロカマキリを見つけたいと思っています。

ハラビロカマキリを見つけたら、

ハリガネムシが寄生している可能性が高く、

ハリガネムシの実物を子どもたちに見せたいからです。

秋にしかできない、貴重な体験。

今日は、佐奈川の河川敷を歩いて、探しました。

カマキリを見逃さないぞと思って、目を光らせました。

(目を光らせるというのは、面白い表現ですよね)

このYouTube動画のおーちゃんは、

ハラビロカマキリを巧みに探します。

最新の動画でも、ハラビロカマキリ採取を行っています。

YouTube: 大量のカマキリをお風呂に投入してハリガネムシ風呂にする

川の近くの遊歩道。

川の反対側には山。

この条件がいいようです。

遊歩道は、もちろん自動車が通らない道。

山から出てきたハリガネムシに催眠術をかけられたカマキリが、

道路に降りて川に向かうところを捕まえようという作戦。

うまく行くんですよね。

30匹近く採取しています。

私は佐奈川の河川敷で探しましたが、見つかりませんでした。

他に面白いものは見かけました。

毛虫が嫌いな人は、中盤は、高速スクロールしてください。

待てよ、毛虫、チョウの幼虫と続くので、

植物のタマスダレの写真が出てくるまでは、

高速スクロールですね。

一つ目は毛虫です。

河川敷には、シソの葉っぱに似たカラムシという葉っぱが

たくさん生えていました。

そのカラムシにあちこちついていたのが、

この毛虫です。

フクラスズメという蛾の幼虫です。

ビックリしたのは、写真を撮ろうと、スマホカメラを接近させたら、

上半身を左右に激しく揺さぶったのです。

なんだこりゃ?

写真を撮りましたが、映像で撮りたいと思い、

用意しました。

でもその後は、激しく揺さぶることはしてくれませんでした。

茎を折って、毛虫の全体が映る場所に移動。

撮影しました。

毒々しい毛虫です。

上体を激しく左右に揺するのは、威嚇のためだそうです。

ちゃんと動画を撮ってある人がいました。

ありがたいです。

YouTube: 毛虫が首振りダンス!?【フクラスズメ幼虫の威嚇行動】

佐奈川河川敷には、たくさんのカラムシがあったので、

きっとフクラスズメの幼虫もたくさんいます。

今なら、あの威嚇行動を映像に撮ることができそうです。

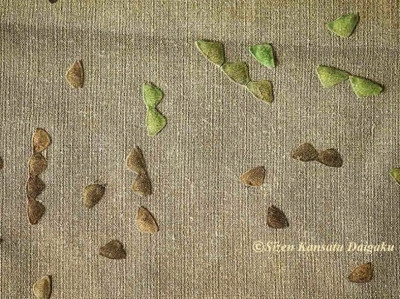

カラムシの葉っぱが、真ん中で折れ曲がり、

その縁は貼り付いていました。

触ってみたら、中に何かいます。

何がいるのだろう? ドキドキです。

やっぱり中に何がいるのか確かめたいです。

葉っぱをちぎって、中にいたものを見ました。

これは何の幼虫だろう?

食草がカラムシのチョウを探しました。

アカタテハだと判明。

昆虫館 アカタテハ

成虫の写真をサイトから転載します。

お〜〜、私は、この佐奈川の河川敷を歩いていて、

この写真の上のチョウを見ていました。

(下は裏面。見ていないなあ)

あれがアカタテハだったのです。

生態が、面白い。

上のサイトから引用します。

幼虫は食草の葉を二つ折りに綴って巣を作りエサを食べるとき以外

その中で静止しています。蛹化もその巣の天井部で垂蛹になります。

成虫は花で吸蜜するだけでなく、樹液、獣糞、腐果実なども訪れま

す。暖地では幼虫で越冬することもありますが、一般に成虫で越冬

します。

私は、幼虫の家(巣)を切り裂いてしまったことになります。

ひどいことをしました。

巣の天井部で垂蛹になるとのこと。

ビッグローブ アカタテハ

このサイトに蛹の写真がありました。

転載。

なんか、このグレーの色、形を見た覚えがあります。

なんか葉っぱが病気で枯れているのかなと思ったけど、

蛹ができていた可能性が高かったぞ。

よく観察すれば良かった。

カマキリはいませんでしたが、

バッタはたくさんいました。

でも照れ屋さんで、姿を映させてくれませんでした。

葉っぱの向こう側に移動してしまうので、こんな写真です。

最後に植物の話。

河川敷には、タマスダレもたくさんあって、花が咲いていました。

開花時期は8〜10月とのこと。

もう時期花の季節は終わるのですね。

カマキリは見つかりませんでしたが、他のものを発見しました。

餌食べた食べた

餌食べた食べた