20251124千葉山登山③ 知満寺までに見た石仏/写し霊場

今日は令和7年12月29日。

今年登った千葉山のこと、続きを書きます。

前回書いたのは・・・

ここでも道草 20251124千葉山登山② 昨年と同じところにリンドウ/どうだん原(2025年12月15日投稿)

この続きです。

どうだん原から知満寺に向かいます。

これは千手観音。

番号は二十二。

調べたところ、この石仏は33体あるそうです。

今回はこの石仏のみ撮影しました。

昨年はこの石仏を撮りました。

これは番号だと三。

千手観音と思われます。

ここで道草して「西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)」について

書きます。

このサイトから引用します。

観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の三十三箇所の札所寺院と

三箇所の番外寺院からなる観音霊場である。日本で最も歴史がある

巡礼であり、現在も多くの参拝者が訪れている。札所である三十三

箇所の寺院が西国三十三所札所会を設立している。

「三十三」とは、『妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五』(観音

経)に説かれる、観世音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化すると

いう信仰に由来し、その功徳に与るために三十三の霊場を巡拝する

ことを意味し、西国三十三所の観音菩薩を巡礼参拝すると、現世で

犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。

四国の巡礼については、石鎚山について調べた時に、

ちょっと調べましたが、近畿地方・岐阜県の西国三十三所は知りませんでした。

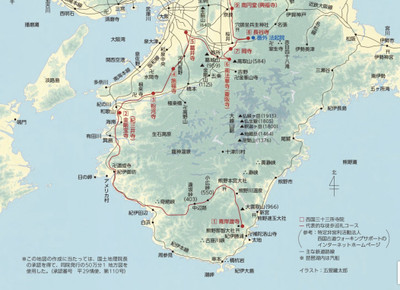

地図を転載します。

しっかりしたオリジナル地図。わかりやすいです。

1枚の地図が見たい場合は、ぜひサイトに飛んで見てください。

そこで私が見た石仏の話になります。

ここからは、Google Geminiで調べたことです。

根拠が示すことができないので、少々心配ですが、

書いてあることは面白かったので引用します。

この石仏が置かれている道は、知満寺の十境(じっきょう)の一つ

である「観音坂(かんのんざか)」と呼ばれています。この坂道に

は、写真のような石仏が全部で33体安置されており、これらは

「西国三十三所」の写し霊場として設置されたものです。(中略)

江戸時代、遠くの近畿地方にある「西国三十三所」へ実際にお参り

に行けない村人のために、33体の観音像を道沿いに配置し、この

坂を登ることで巡礼と同じ功徳が得られるように作られました。

ねえ、なるほどでしょ。

「うつし霊場」とは、西国三十三所のような本場の霊場を

模したもので、そこを巡ることで同じご利益が得られる場所です。

さらに話は奥深くなります。

上に載せた二十二の石仏。

「西国三十三所」の二十二は、大阪府茨木市にある「総持寺(そうじじ)」。

総持寺の本尊が千手観音であることから、石仏は千手観音なのだそうです。

そんな細かい配慮がなされていました。

続いて昨年撮影した三の石仏について。

「西国三十三所」の三は、和歌山県の「粉河寺(こかわでら)」。

粉河寺のご本尊は「千手千眼観世音菩薩(せんじゅせんげんかんぜおん

ぼさつ)」そのため、この石仏もよく見ると頭上に小さな顔(十一面)

が乗り、胸の前で合掌する手のほかに、周囲にたくさんの手が表現され

ています。

この情報もGoogle Geminiからです。

本当に便利な世の中です。

昔、図書館にこもって調べたことが、

食卓の上で調べることができます。

ネックは、出典まで辿れない情報があることです。

そこが不安です。

もし内容が違っていたら、また速やかに訂正します。