今日は令和7年6月14日。

今日は仲間と山に行く予定日でした。

でも天気が悪いとの予報で中止。

今の時刻は午前5時28分。

天気が良ければ、すでに山に向かって運転中ですね。

集合時刻は午前5時ですから。

山に行かないためにできた時間で、

今はブログをうっています。

前記事に引き続き、私が通っている整体のことを書きます。

昨日、整体に行きましたが、その前は5月9日でした。

その時に言われたことは、今も忘れずに、実践しています。

「骨で立つこと」

直立して立った時に、私の重心は足の裏の前の方にあるそうでう。

つまりわずかに体が前傾姿勢なのです。

わずかですよ。

自分は直立しているつもりなので。

わずかでも前傾姿勢でいると、倒れないように背中側の筋肉が

働きます。筋肉は働くと固まります。

固まると、動かそうとすると痛みになります。

腰痛の原因にもなるのです。

そこで言われたのは「骨で立つこと」

下肢にある太い骨の下に重心がくるように立つのです。

そうすれば、体は前にも後ろにも倒れないので、

腹部や背中部の筋肉への負担が減ります。

なるほどです。

そこで納得したので、この1ヶ月間は意識してきました。

昨晩は娘を眼医者に送り迎え。

瞳孔を開くような目薬をする可能性があったので、

帰りが運転できない可能性があったので、

送迎しました。

待っている時間、自動車内で読書をしようと思いましたが、

窮屈です。

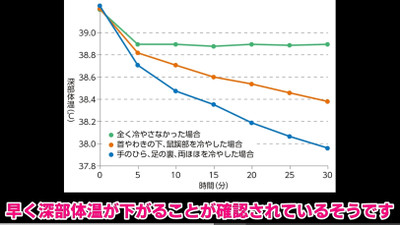

長時間座るのは、血流にとって、もちろん良くないことです。

そこで自動車から出て、駐車場の片隅で立って、

タブレットで読書したり、動画を見たりしていました。

ほぼ2時間。

骨で立つことを意識していたためか、

あまり疲れずに、よく集中して読書・視聴ができました。

「そんなところに立っていると、不審者だに」

と診療を終えた娘に言われましたが、

私は、骨で立って長時間立てた試みが成功して、

嬉しい気持ちでした。

私が不審者? 見るからに教師でしょ。

40年以上教師をやっているんだから、

隠せれない教師の雰囲気が出ていると思うのですが。

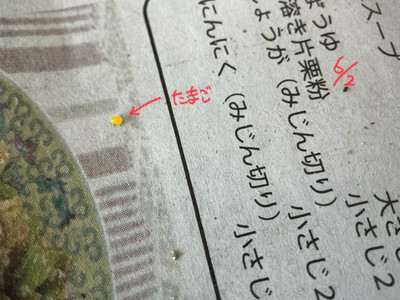

note 「骨で立つ」ってどういうこと?

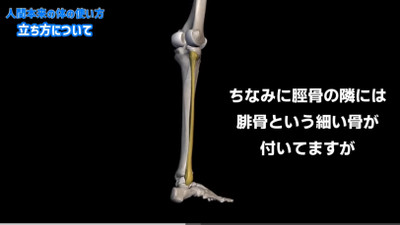

このサイトに、「骨で立つ」の骨の名前が出ていました。

写真を転載。

なんと読むのでしょう。

脛(すね)の骨ですね。

脛骨(けいこつ)でした。

脛骨がある場所は「向こう脛」

いわゆる「弁慶の泣きどころ」ですね。

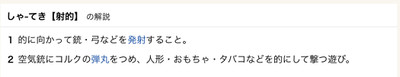

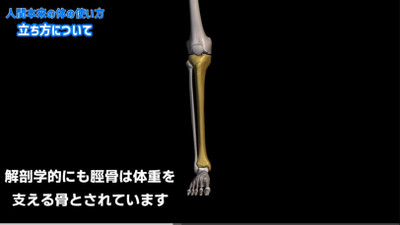

動画ではこれが参考になります。

YouTube: 【脛骨(けいこつ)を使えば最強の足になる】人間本来の立ち方とは

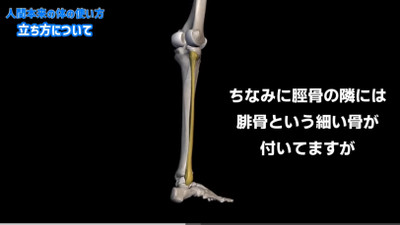

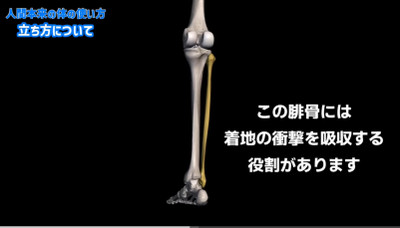

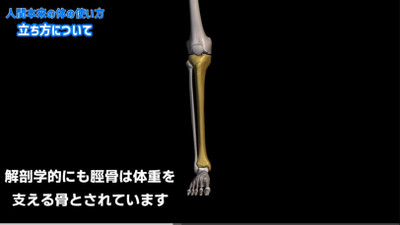

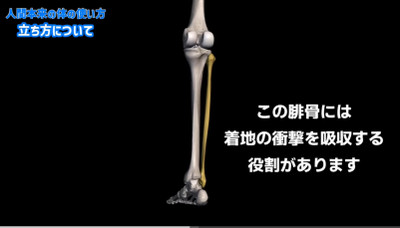

スクリーンショットを何枚か載せます。

足の裏のこの辺りに重心を置きます。

脛骨は体を支える骨なので、本来の仕事をさせようということです。

脛骨の隣にある骨の説明。

腓骨です。

腓は「こむら」「ふうらはぎ」と言います。

この骨のおかげで、下山できるのですね。

「骨で立つ」ことを意識すると、立つのが楽しい。