20250211本城山登山⑦ マンホールのデザインが判明

今日は令和7年2月20日。

2月15日の記事の続きで、

2月11日の登山のことを書いていきます。

ついにこれがラスト。

前々回、白滝のことを書きました。

そこで撮った写真を2枚、捨てるには惜しいので、

ここに載せます。

滝の落下部分付近で撮ったもの。

樹木の葉っぱが白く縁取られていました。

きれいだと思って撮ったもの。

滝の落下部分に降りていく道。

わかりにくいですよね。

ロープがあります。

ロープに沿って下ります。

下りたことで、いい景色を見ることができました。

本城山を下山。

すぐのところに、井戸跡、石垣跡がありました。

こんな長城直下に井戸があるんだと驚きました。

石垣跡は雪のために不明。

下山で撮った写真。

中央付近に、アイスクリームのように、

丸く雪が載った木がありました。

下山時には、頂上で知り合った方が、

私たちのグループと行動を共にしました。

私よりちょうど10歳下の昭和46年生まれ。

登山を始めて3ヶ月。

足の靭帯を伸ばして、お医者さんに行ったら、

周りの筋肉を鍛えることで、痛みは改善されると言われたそうです。

登山も筋肉を鍛えるための一つの手段。

左膝にサポーターを巻いていましたが、

下山時には、膝が痛むそうです。

膝が痛いのは、下山時にきついだろうな。

右の幟。よじれていて「神棚に今日も・・・」続きが気になりました。

捩(よじ)れを直して撮影。

「神棚に 今日も家族の ありがとう」

私も毎朝神棚にお水をあげて拝んでいますが、

いつも「今日も家族がみんな頑張れますように」と

お願いばかり。

こうやって感謝の気持ちが大事なんだよなと思いました。

「村社白山神社」の名前が気になりました。

「村社」?

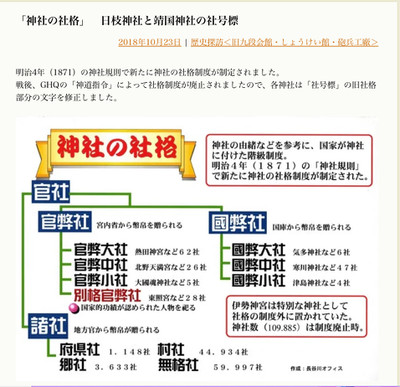

このサイトには次のように書いてありました。

村の鎮守社など、各地に鎮座する小規模な神社。また、神社の旧社格

の一つで、郷社(ごうしゃ)の下、無格社の上に位する。

「鎮守様」といった感じでした。

「社格」

社格を調べました。

このサイトのスクリーンショットです。

戦後、社格制度は廃止されましたが、

本城山麓の神社には残っていました。

この神社からは舗装道路を歩きました。

砂防ダムに木材が貼り付けてありました。

なぜ?

ここに同じ構造の写真がありました。

写真コンテストの佳作に選ばれた写真です。

添えられた文章を転載します。

入賞者

伊尻 正博

土砂災害防止のため、自然環境に配慮し地域の文化や生態系等の特性

を活かし、間伐材を残存型枠として施工した砂防えん堤で丸太がとこ

ろどころ腐り、そこに在来の草が創出し、自然との共生を見ることが

出来ます。

同じ岐阜県の話。

間伐材を利用して、自然との共生をPRしたものなのですね。

確かに、私たちが見た砂防ダムも、なかなかよかったです。

葉の長い松。

ダイオウマツ(大王松)。

昔見たぞ。

ここでも道草 20180203観音山報告その1/大王松かな?/花図鑑リニューアル(2018年2月12日投稿)

7年前に、今回と同じメンバーでの登山で

教えてもらっていました。

今回も、すっかり忘れていて、同行者に教えてもらいました。

覚えなくてはな。

英語名も、再び書きます。

longleaf pine(長い葉のマツ)。北アメリカ東南部が原産地。

焼却炉。

ダイオキシン騒動ですっかりなくなった小型焼却炉。

宇宙を連想する形です。

マンホール。

このデザインの意味が、撮影時には解けませんでした。

どっちが上なのかもわからず、とりあえず撮影して、

後に解き明かそうと思っていました。

それが今日。

このサイトの、マンホールのカラー版を見てわかりました。

クリックして、拡大してみてください。

刀剣と鵜飼のデザインでした。

カラーだとよくわかります。

そしてこのカラー版を見た後だと、

写真に撮ったマンホールのデザインも判別できます。

そうですよね、関の刃物は有名です。

中央に見えるのは大仏山。

車が止まって、呼び止められました。

「登山どうでしたか?困ったことなかったですか?」

今日登った付近の山を管理しているグループの人のようでした。

こうやって地元の里山を大切にしている方がいるんだよな。

どの山にも。

この人たちのおかげで、この日もいい登山ができました。

案内の棒には「関市指定文化財 円空作仏像」とあります。

円空が美濃の出身だったので、この地区にもたくさんの

円空作の仏像があるそうです。

この中にはどんな仏像があるのだろう。

この橋を渡って、左に曲がり、しばらくして右に曲がって急登。

登り切って下ると、高澤観音でした。

駐車場に戻ったのは12時50分。

ほぼ4時間30分ほど山の中を歩きました。

コメント