今日は令和7年1月16日。

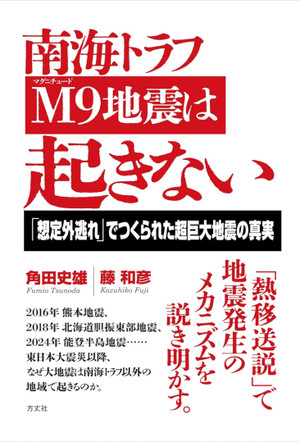

この本を読みました。

アマゾン

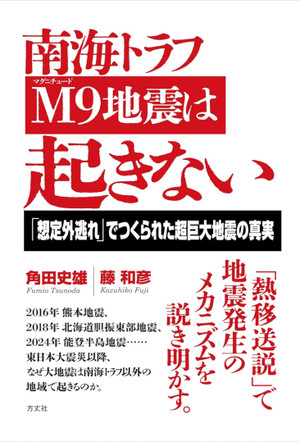

「南海トラフM9地震は起きない」

(角田史雄・藤和彦著/方丈社)

引用していきます。

地球の表面を覆うプレートの運動によって地球上の様々な現象を解き

明かそうとする学説を「プレートテクトニクス」(以下、プレート説)

と言います。「テクトニクス」とは「構造運動」という意味です。

プレート説によれば、地震はプレートによる衝突と、プレートの沈み

込みによって起きるとされています。

「地球の表面には十数枚のプレートが存在し、地球内部の熱があふれ

出す海嶺から生まれた重い海洋プレートが、年間数センチメートル単

位で移動し、軽い大プレートを引きずり込みながら沈降し、海溝をつ

くった。沈み込む際に生じるひずみエネルギーが解放されることで地

震が起こる」というものです。

文部省(現・文部科学省)が1970年の高校の学習指導要領改訂(実施は

1973)して以来、地学の教科書では「プレートによって地震が起きる」

と説明されています。学生時代にプレートを習った記憶のある読者も

多いことでしょう。

プレートは原理が単純であり、視覚化しやすいという特徴があります。

そのため、大きな地震が起こるたびに、新聞やテレビなどにプレート

を説明する図がたびたび登場します。

このような「刷り込み現象」が続いた結果、プレート説は地球科学の

分野の原理の中でダントツの勢いで普及しました。ほとんどの日本人

にとって今やプレート説は疑いようのない「真理」になっていると言っ

ても過言ではありません。

しかし、はたしてそうでしょうか。

というのは、詳しくは本文で述べますが、1960年代に登場したプレ

ート説は現在、その前提のほとんどは正しくないことが明らかになっ

ているからです。

にもかかわらず、ほとんどの日本人がプレート説に何ら疑問を呈しな

い状況にあるのです。

(2〜4p)

「プレート説」

何ら疑問を呈していませんでした。

この本を読むまで、いやこの動画を見るまで、

「プレート説」が当たり前でした。

YouTube: 現役経産官僚「南海トラフ地震はウソです」

YouTube: 経産官僚が暴露 「南海トラフ地震利権」の真相

南海トラフ地震という発想は、2012年に生まれたもの。

それまでは、東海地震、東南海地震、南海地震の3つに分かれていたものを、

2012年にひとまとめにして、南海トラフ地震を作りました。

なぜか。

2011年の東日本大震災で、地震学者にとって「想定外」のものでした。

学者にとって「想定外」は恥ずかしいこと。

もう「想定外」なことが起きないように、

大きな地震を作り出したという説です。

「プレート説」は、50年前にアメリカの学者が言い始めた説。

冷戦下、原子力潜水艦が航行するにあたって、海底の地形が

調査されました。

その調査結果から導き出されたのが「プレート説」

それまでは、マグマによる地熱説が有力だったのに、

「プレート説」に取って代わられました。

大きな影響を与えたのが、小松左京作「日本沈没」です。

今では「プレート説」を否定する証拠が次々に出ています。

しかし日本人は、「プレート説」信者となっています。

この動画では、こんなことが語られていました。

もうこの本を読むしかないなと思って、注文して、読みました。

続く