今日は令和7年1月6日。

前記事の続きで、ダイオキシン騒動について書いていきます。

2005年「ダイオキシン・環境ホルモン問題の顛末」(渡辺正)

今回も、この論文に書かれていることを、少し深堀します。

一部引用します。

きわめつけは2003年8月に三重県のRDF発電所で起きた死傷事

故だろう。ダイオキシンを出さない(そんなハズはない!)と誰か

が思い込み、(ダイオキシン)法の本格実施(2002年12月)

にせかされて見切り発車したのが遠因だといわれる。それなら消防

士2名の貴い命を奪ったのは、科学根拠の無いまま法制定に手を貸

した研究者・メディア人、役人、国会議員諸氏だといってよい。

この事故のことを覚えていませんでした。

調べました。

ここで参考になったのは、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」

RDF発電所が爆発したのは、8月14日と19日。

19日に2人の消防士が爆発に巻き込まれて命を落としています。

「しんぶん赤旗」は、その翌日の8月20日に、

詳しく伝えています。

ネット上で、この亡くなった消防士2名の名前を探していて、

「しんぶん赤旗」にたどり着きました。

動画「大人の教養TV」の語り手「ドントテルミー荒井」さんが

言っていました。「しんぶん赤旗」はわかりやすいと。

確かにわかりやすいし、2名の消防士の名前もありよかった。

そんな無念の死をした人の名前は、

ネット上に記録として残すべきだと思います。

命をかけたのだからでもあります。

引用します。

三重県多度町にある同県企業庁のRDF(ごみ固形燃料)焼却・発電

施設「三重ごみ固形燃料発電所」のRDF貯蔵タンクで、十九日午後

二時すぎ爆発があり、高さ二十五メートルのタンクの屋根が約二百メ

ートル吹き飛びました。この事故で、屋根の上にいた桑名消防署消防

士の川島章さん(30)と南川平さん(47)の二人が死亡、付近に

いた作業員一人がけがをしました。

同タンクでは十四日にも作業員四人がけがをする爆発があり、この日

は、くすぶっていたタンク内のRDFを消火するため、消防士や発電

所関係者ら十数人が放水作業に当たっていました。

同発電所は、ごみを乾燥し圧縮して作ったRDFを市町村から集めて

焼却・発電する施設。三重県は「夢のごみ処理システム」だとして昨

年十二月、住民の反対を押して強引に稼働を開始しましたが、その直

後から貯蔵タンクの異常発熱や発電施設の故障が頻発。同タンクのR

DFを仮置きしていた鈴鹿市の倉庫でも先月、自然発火とみられる火

災が起きています。

三重県議会 平成16年1月27日 RDF貯蔵槽事故調査特別委員会 会議録

事故の翌年の2004年(平成16年)の会議録。

ここに次のような発言がありました。

質問者

まず8月19日のRDF貯蔵槽の爆発事故によりまして犠牲になられ

ましたお二人の方に改めて心からご冥福をお祈り申し上げたいと思い

ます。

消火作業中に亡くなられました川島さんという消防士の方がいます。

昨年11月末に第一子長男が誕生されたそうでございます。どんなに

待ちわびていたかということを思うと、その無念さが痛く突き刺さる

ような気がいたします。新しい命の誕生は大変喜ばしいことです。し

かしその命が成長して、なぜ父親は、というようなことを私どもに問

いかけられたときに、どのような答えを私どもが用意できているのか、

ということを本当に深く思いながら委員会の審議を続けてきたつもり

でございます。

2人の消防士の名前は載っていませんでしたが、

川島さんには、事故の後、3ヶ月後に赤ちゃんが生まれたとのこと。

本当に無念だったろうなと思います。

こういう事故は風化してはいけないと思いました。

動画がありました。

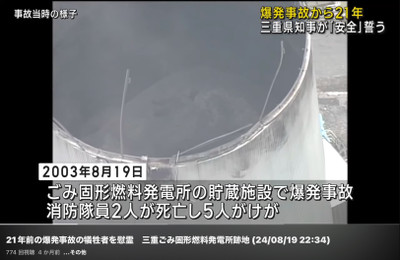

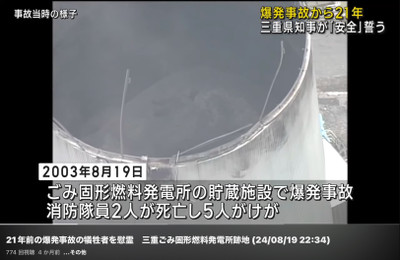

YouTube: 21年前の爆発事故の犠牲者を慰霊 三重ごみ固形燃料発電所跡地 (24/08/19 22:34)

爆発した8月19日に慰霊が続いているのは救いです。

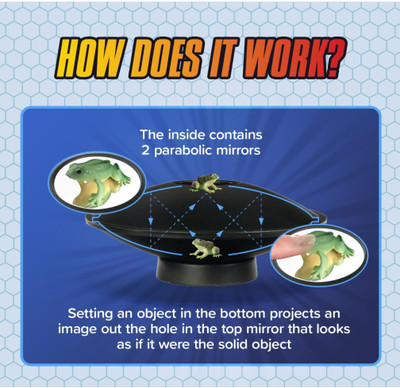

これが爆発で吹き飛んだ屋根のあった建物でしょうか。

今年の8月19日は、ニュースで探そう。

このブログでも記事にしよう。