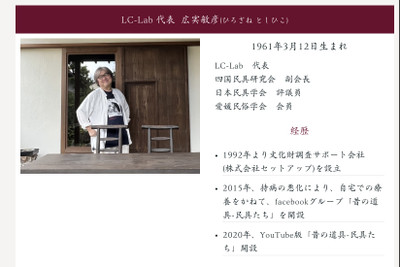

古い民具:千歯扱き/LC-lab代表 広実敏彦さん

今日は令和5年8月24日。

古民具を調べていて、ネット上で、

面白い人に出会いました。

広実敏彦さんです。

誕生日が近かったです。

ほぼ1ヶ月違い。

ローカルカルチャーラボという団体の代表です。

とにかく古い民具を大切にしていこうという団体。

Facebookもやっていて、古い民具で不明なものは、

そこに投稿すれば、誰かが教えてくれるとのこと。

実は先ほど、さっそく1通送りました。

回答が楽しみです。

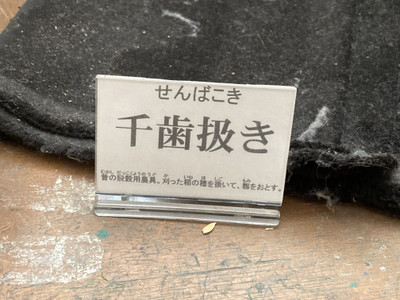

千歯こきについて調べていました。

千歯こきの使い方の道具を探しました。

例えばこの動画。

そしてこの動画に出合いました。

昔の道具と庶民の生活 千歯扱き 江戸時代の脱穀 大発明なのに嫌われ者

この動画を運営しているのが、広実さんでした。

チャンネル登録しました。

1621人目でした。

私がいつも見ている動画の登録者数は、万単位なので、

ちょっと寂しい人数ですが、

いろいろチャンネルの動画を見ていて、

面白い人だ、これからの活動も知りたいと思って

登録しました。

動画の中で、広実さんが語ってくれたこと。

江戸時代は、発展することを好まなかった。

安定が大事だった。

今のように転職できない時代。

生まれた家の職業を継ぐのが当たり前の時代。

新しい発明があって、発展すると、職業を失う人がいる。

消えてしまう職業がある。

だから発展は、発明は喜ばれなかった。

そんな時代の大発明が千歯扱き。

千歯扱きができる以前は、稲穂1本ずつ、

竹を裂いたもので籾(もみ)を取っていた。

それは旦那さんに先立たれた後家さんの仕事だった。

千歯扱きができて、ひと束ずつできるようになって、

後家さんの仕事は無くなったそうです。

古民具の使い方だけではなく、その他の話を交えてくれるのが

とってもいいです。

古民具を調べたことで知った人。

いいな、ネットって。

家にいながら、部屋にいながら、

こんな面白い人と出会えるんだから。

どんな人かは、またいずれ詳しく。

>>江戸時代は、発展することを好まなかった。

>>そんな時代の大発明が千歯扱き。

矛盾してませんか?

投稿: 通りすがり | 2025年5月13日 (火) 14:34

矛盾点

- 「発展を好まなかった」 vs. 「千歯扱きの発明」

- 江戸時代は安定を重視し、急激な変化を避ける傾向がありました。しかし、農業技術の発展は進んでおり、千歯扱きのような画期的な発明が生まれています。

- つまり、すべての発展が否定されたわけではなく、特定の分野では技術革新が歓迎されていました。

- 「発展すると職業を失う人がいる」 vs. 「千歯扱きの発明」

- 千歯扱きは脱穀作業の効率を飛躍的に向上させましたが、従来の手作業による脱穀に依存していた人々の仕事を奪ったため、「後家倒し」とも呼ばれました。

- しかし、農業全体の生産性が向上し、結果的に社会に利益をもたらしたため、発展が必ずしも否定されるものではなかったと言えます。

- 「転職できない時代」 vs. 「職業が消える」

- 江戸時代は身分制度が厳しく、基本的に職業の変更は難しかったですが、同じ身分内での職業変更は可能でした。

- 例えば、武士が浪人になった後に商人や農民として生計を立てるケースもありましたし、町人が異なる商売に転じることもありました。

- つまり、職業が消えても、完全に転職できないわけではなく、適応する余地はありました。

結論

江戸時代は基本的に安定を重視していましたが、農業技術の発展は進んでおり、千歯扱きのような発明が生まれました。発展によって職を失う人もいましたが、社会全体の効率化が進み、必ずしも発明が否定されるわけではありませんでした。

この文章は「江戸時代は発展を好まなかった」としながら「千歯扱きの発明」を挙げている点で矛盾していると言えますが、実際には 発展の種類によって受け入れられるかどうかが異なった というのが正確な理解になりそうですね。

投稿: 通りすがり | 2025年5月13日 (火) 14:38

通りすがり様、コメントをありがとうございます。

「発展が必ずしも否定されるものではなかった」という

ところが特に納得です。

結果的に発展を好まなかったように見えるけど、

嫌ったのは受け継いだ職業がなくなることだったのかなと

思います。

不安になりますよね。

でも柔軟に職業を変更して対応したんだろうなと、

通りすがりさんの記事を読んで思いました。

投稿: いっぱい道草 | 2025年5月15日 (木) 07:15

こんにちは。

お話の意図を理解していただけたようですね。ありがとうございます。

件の方の動画はこれまでに何度か拝見しましたが、内容の多くは主観的なものであり、明確な根拠に乏しいように感じています。

それが登録者数が伸びない要因ではないかと考えています。

所詮、お伽話のようなものかもしれません。

これにて、この話題は終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

件の方は話し方が上手ですが、論拠が欠けていることが多く、議論の中で漫画の物語を事実として扱う傾向が見られます。

研究者というよりは、趣味の延長として活動されている方なのではないかと感じています。

投稿: 通りすがり | 2025年5月21日 (水) 15:15