今日は11月11日/教室にある11.11とは?

今日は令和6年11月11日。

「今日は何の日」クイズなら、たくさんのネタのある日です。

参考にしたのは、お馴染みの今日は何の日 毎日が記念日です。

⚪︎第一次世界大戦停戦記念日

第一次世界大戦が終わったのは1918年の11月11日。

ヨーロッパでは祝日になっています。

ちょうど100年だった2018年は、中学校勤務でしたね。

第一次世界大戦が始まったのは、1914年。

その年に、こんな記事を書いています。

ここでも道草 今日は11月11日/記念日が目白押し(2014年11月11日投稿)

詳しく書いているのは、塹壕戦が行われたことで、

今まで掘られなかった場所が掘り返され、

その中にあったポピーの種が発芽。

終戦直後に、赤いポピーの花が戦場で咲いた話。

YouTube: 複雑な「けしの花」 英国の戦没者追悼シンボルをつける人とつけない人

今日、ヨーロッパでは、追悼のために手作りのポピーを

身につける人が多いそうです。

でも全員ではありません。その辺りを説明した動画です。

⚪︎電池の日

引用します。

乾電池の+-を「十一」にみたてて。

「電池についての正しい知識と理解を広め、常に正しく使ってもらお

う」という日。

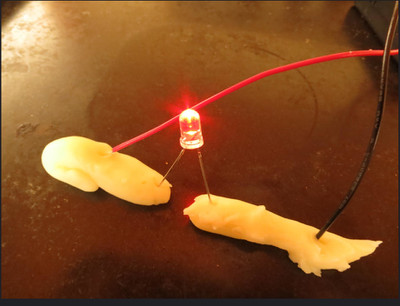

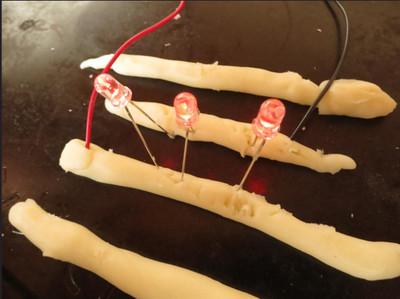

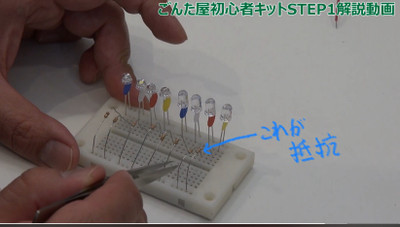

今日は、昼過ぎに帰宅したら、電池を使って、電気が流れる粘土を

試作してみる予定の日。いい日にやりますね。偶然。

⚪︎配線器具の日

これも引用。

コンセントの差込口の形状を「1111」に見立て、また、「秋の火

災予防週間」の期間中であることから。

配線器具とは、住宅の電気の入口である住宅用分電盤、照明器具を

点滅するための壁のスイッチ、家電製品のプラグ、プラグを差し込

むコンセント等のことである。

配線器具にもっと関心を持ってもらい、安心・安全・快適な暮らし

の為に分電盤や配線器具を定期的にチェックしてもらう為に制定さ

れた。

教えるなら教えるでしょう。

YouTube: 【nite-ps】コンセント「1.トラッキング現象によるコンセントの発火」

トラッキング現象を教える機会にもなります。

教室で「1111」のものを探すのも楽しい。

⚪︎サッカーの日

11人対11人の戦いですからね。

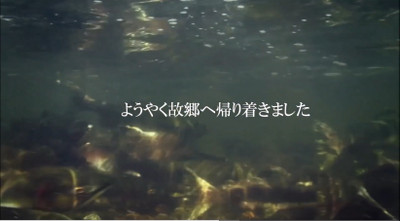

⚪︎鮭の日

引用します。

「鮭」の旁の「圭」を分解すると「十一十一」になることから。

こういう機会に、この字を教えたいですね。

「秋鮭」の季節。

上記の「DELISH KITCHEN」から引用。

鮭には紅鮭、銀鮭などの種類がありますが、日本で水揚げされる生

鮭のほとんどが白鮭です。

白鮭だけでも様々な呼び名がありますが、その中でも「秋鮭」とは

オホーツク海などを数年回遊した後、産卵の時期である秋に日本の

川へ戻ってくる白鮭のことを指します。

白鮭は回遊している為、同じ秋鮭でも水揚げされる地域によって微

妙に旬の時期が異なります。

最も多く出回るのは9~10月頃ですが、地域によって9~1月の長い

期間水揚げされるところもあります。

それに対して、秋以外の時期に間違えて日本沿岸に近づいた白鮭は

「時鮭(とき知らず)」と呼ばれます。

時鮭は産卵前で脂がのっているのが特徴です。春から初夏にかけて

出回りますが、漁獲量が少ない為貴重で高級品とされています。

また、「秋鮭」は「あきざけ」「あきさけ」「あきじゃけ」「し

ろさけ」など様々な読み方があります。さらに、地域によっては

「鮭は秋の味覚」ということで「秋鮭」のことを「秋味」と呼びま

す。

11月11日は、勉強になる日です。