20250224 金時山・長尾山・乙女峠・丸岳① 幸先よく富士山を見られた

今日は令和7年2月24日。

今日、3連休ラストは登山でした。

Hさん、Sさん、Kさんとの今年4回目の登山。

今日は公時神社駐車場ー金時山ー長尾山ー乙女峠ー丸岳ー乙女峠朝食食べて

ー下山 駐車場を歩きました。

神奈川県箱根町、静岡県御殿場市、小山町が関係した登山。

静岡県三ヶ日で午前5時集合。

早寝早起きで、朝は時間に余裕。

いつも集合場所にギリギリに着きますが、

「今日は早いね」と他の人に言われるほど、

集合場所に早く着きました。

この余裕を大事にせねば。

運転は、一番若い私。

三ヶ日ICから入って、東名高速道路で東に向かいました。

休憩は富士川SA。

まだ日の出ではなく、暗っぽい富士山でしたが、

十分感動させてくれた、すっきり富士山でした。

今日は、金時山でこの富士山が見ることができるのかと思うと、

楽しみとなりました。

公時(きんとき)神社駐車場に車を停めて、さっそく出発しました。

午前8時55分。

登山口手前には、立派なトイレがありました。

私も用を足しました。

公時神社です。

よく冷えた朝でした。

放射冷却というものでしょう。

「どうぞ、無事登ってグルッと回って来れますように」とお願い。

このお堂の右側から登り始めます。

いきなり階段で、登る登る。

金時山までの前半は、階段による直登でした。

登山道の地面は凍り、凹道では側面にも霜柱が見られました。

前回の登山で、雪は味わっているけど、

霜柱を見るのは、この冬初めてでしょう。

この写真では分かりにくけど、

他のところでも撮っているので、

そちらの写真に期待したいです。

自動車から降りて、ちょっと歩けば、別世界です。

これが登山の楽しみ。

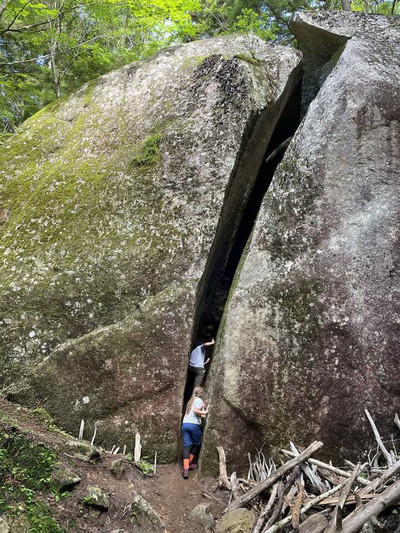

大きな岩。

よく見る木の棒の支え。

地震か何かで、この岩が動き出したら、

木の棒はひとたまりもないでしょう。

このような木の棒について考察している方がいます。

一部引用します。

なぜこのように大岩の下につっぱるように「つっかえ棒」が置かれる

のでしょうか疑問がわきます。この風習と言ってよいのか、おまじな

いなのか謎の風景は各地で見られ、有名な所だと百名山の瑞牆山にあ

る「桃太郎岩」の足元にある「つっかえ棒」もすごかった。棒の数が

あまりにも多く「つっかえ棒」ではなく薪置き場のようになっていま

した。

こうなると見たくなります。

ここから写真転載。

ここからも転載。

昔、登った山だけど、忘れているなあ。

確かに桃が割れたような「桃太郎岩」です。

大きい。写真は探せばあるだろうな。

もう少し文章を引用。

結局のところ一番有力と考えられる説は、最初の一本は「大きな岩を

この一本の枝で支えているんだよ」というジョークで立てかけられ、

それに引き続き次々と便乗する人が枝を置いていくという事が生んだ

風景なのでしょう。道しるべとして積まれるケルンも誰かが小石を数

個置き、そのあと何となく便乗する人が小石を積んでいき大きなケル

ンになるのと同じような現象だと思います。ただし、ケルンの場合は

弔いの意味がある場所もあります。

「つっかえ棒」はそういう意味はほぼ無く、登山を楽しくさせてくれ

る、ちょっとしたお茶目ではないでしょうか。より有力な説や由来が

判わかったら、また記事にしたいと思います。

なるほどです。

最初の1本は「大きな岩をこの1本の枝で支えているんだよ」と

思って置くだろうなと思います。

岩に木の棒。ちょっとホッとさせてくれる景色です。

今回はここまで。

同時並行していろいろな記事を書いていきたいです。

書きたいことがたくさんあります。

コメント