「函館の大火」①/「蟹」と「工船」

今日は令和元年11月11日。

この記事に書いたこと。☟

※ここでも道草 「雪虫の飛ぶ日」⑥/函館大火(2019年10月29日投稿)

この本が読んでみたくなりました。

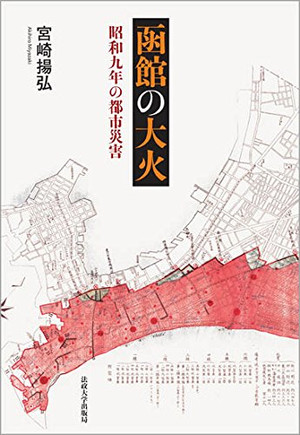

「函館の大火 昭和九年の都市災害」

(宮崎揚弘著/法政大学出版局)

2017年刊行で、新しい本であることが魅力。

図書館に置いていないのが残念。

買って読むか迷っています。

でもきっと好奇心に負けます。

やっぱり好奇心に負けて、購入しました。

中古で購入。3600円の本が2493円(送料含)で

手に入りました。

そして読みました。

勉強になりました。

昭和9年(1934年)3月21日の函館の

大火に関する詳細な本です。

さっそく引用していきます。

函館山の山頂からは眼下に市街地が広がり、南は下北半島、

津軽半島を望み、道内有数の景勝地をなしている。

夜景は日本三大夜景(函館、神戸、長崎)、

世界三大夜景(函館、香港、ナポリ)のひとつとして有名である。

しまし、夜景は函館山が市民に開放された現在についてのみ

言えることである。昭和9年の大火当時、函館山には

明治32(1899)年以来設置された

函館要塞(後に津軽要塞と改称)があり、

民間人は立入り禁止であった。

そのため、美しい景観は知られていなかった。

(5p)

函館山が、市民に開放されたのは昭和21年(1946年)の

12月のことでした。参考:Wikipedia

(函館港の)特色は青函航路の拠点港であったことにある。

元々それは日本郵船が始めたが、実情に即していなかったので、

明治41年鉄道院が新造船を投入して青函連絡船の運航を

開始した。

(18p)

青函連絡船は、上記の通り明治41年(1908年)から、

昭和63年(1988年)まで運航していました。

参考:Wikipedia

そうかあ、平成時代には運航してなかったのですね。

私は1985年に乗船しました。あれは昭和だったんだ。

まあそうか。

函館は大正·昭和期には変ることなく出稼者の中継基地であった。

季節的には春、秋に賑わう。出稼者は出身が道内、東北、

北陸の諸地方に集中している。(中略)

沿岸漁業が衰退したため、出稼漁夫·雑夫は

北洋漁業へ活路を求めて転進した。

そうした北洋漁業へ出漁する船の出航地は多くが、

関係者の集散しやすい交通の要衝、函館であった。

(29p)

工船は船中に缶詰工場を備える大型船だが・・(略)

(36p)

出稼ぎの人たちは、沿岸漁業で鰊(にしん)や鰯(いわし)を

獲っていましたが、不漁になると、遠くオホーツクの海や

ロシア近くの海にまで出かけて行きました。

獲れるものは鱈(たら)、鱒(ます)、鮭(さけ)、

そして蟹(かに)等でした。

「蟹」と「工船」で思い出すのが、小林多喜二の小説「蟹工船」

小説が発表されたのは昭和4年。

函館の大火の年に近いです。

知っていますが、まだ読んだことがない小説。

近々読もうかな?

「函館の大火 昭和九年の都市災害」は、大火当時の函館が

どのような都市であったかを細かく紹介しています。

今回は、そこからの引用です。

コメント