今日は令和8年1月17日。

前記事に引き続き、1月1日に歩いた佐奈川沿いを歩いたことを

書いていきます。

左に佐奈川が流れています。こんな道も歩きました。

ここはすっかり砂利です。

順調に佐奈川沿いを歩いていましたが、

目の前に予想外の「通行止めの看板」

大掛かりな工事をしていて、川沿いの堤防の上は歩けませんでした。

迂回しました。

工事区間が済んだところで、再び堤防に戻れました。

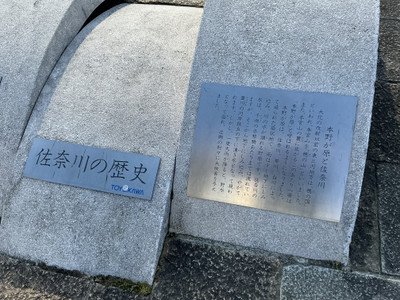

その堤防にあった看板の写真です。

この場所で佐奈川の上に橋をかけて新しい道を造る工事を

やっているようです。

ここに左右の橋が架かるようです。

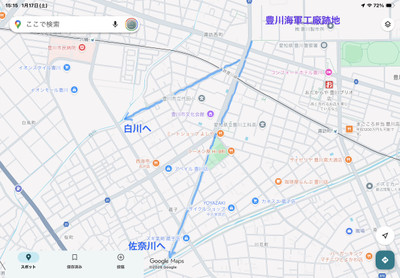

その場所を地図で示します。

佐奈川に橋ができて、緑色の道ができます。

この道でどこにつながるのでしょうか。

気になります。

進みます。

「であい橋」と呼ばれる橋が見えてきました。

高速道路の下からここまで、佐奈川には水がありませんでした。

私が思った以上に佐奈川は水がないことを実感しました。

であい橋の下、川床を歩いてみます。

ここから下におります。

橋の下はやはり水がありません。

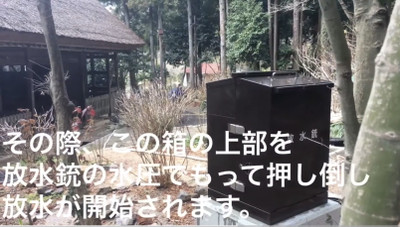

再び上に上がると、びっくりする光景に出合います。

豊富な水がある公園がありました。

ここは「ふれあい公園」と呼ばれる場所。

暑い日にはにぎやかになりそうです。

散々、水のない佐奈川を見てきたので、

「この水はどこから?」と思ってしまいます。

この「であい」橋は、2つの河川が合流する場所。

もう1本の川を撮影します。帯川です。

こちらには水がありました。

橋の上から見ると、合流点がわかります。

涸れている佐奈川に、帯川が合流することで、

佐奈川は水のある川になっています。

黄色の矢印のオブジェが気になります。

下りて、見に行きました。

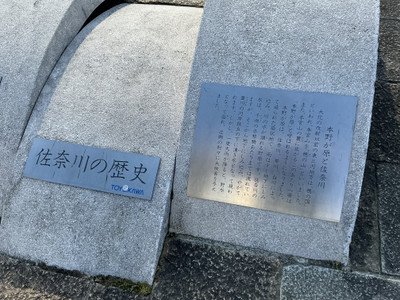

このプレートに書かれた文章をAIにテキスト化してもらいました。

本野が原と佐奈川

大化の改新以前の東三河地方は「穂の国」といわれ、本宮山を「穂の山」

といいました。また、本宮山の麓(ふもと)に広がるこのあたり一帯は

「本野(ほんの)が原」と呼ばれるようになりました。

本野が原は、佐奈川、帯川、白川によって造られた扇状地で、雨はすぐ

地下にしみ込み、川の水が涸れる野原です。佐奈川の水は、千両(ちぎ

り)の赤根橋あたりまでは流れていますが、そこから地下にしみ込み、

やがて豊川の河岸段丘の下に湧き水となって現れます。しかし、一度大

雨が降ると、野水となって溢れ、近郷の村々に大被害を与えました。

赤根橋とは?

もしかしたら、豊川市資源化施設から歩き出して、最初に会った橋かな?

ストリートビューで、橋の欄干にある名前が読めないか挑戦。

う〜んだめでした。

また近くを通る時があるので、確認しよう。

プレートのテキスト化第2弾。

佐奈川の歴史(戦後の改修と桜)

愛知県は昭和二十五年ごろ、佐奈川と帯川を合流させる改修工事を

行いました。それ以来、この公園から下流は常に水をたたえた帯川

の水で潤うようになり、魚の姿を見ることができるようになりまし

た。

また佐奈川の両岸には、昭和三十年ごろ、豊川市と地元のみなさん

の協力により桜が植えられ、春にはすばらしい景色を見せてくれま

す。

次の疑問は、なぜ合流させたのかです。

またまたAIに聞いてみました。

今度はGoogle Geminiを利用します。その回答です。

1. 深刻な水害(野水)への対策

プレート1にある通り、かつての佐奈川は本野ヶ原(扇状地)で水が

地下に染み込んでしまう「枯れ川」でしたが、大雨が降ると行き場を

失った水が「野水」となって溢れ出し、周囲の村々に甚大な被害を与

えていました。

帯川と合流させ、しっかりとした河道を整備することで、増水した水

を安全に海(三河湾)へと流す排水路としての機能を確保する必要が

ありました。

2. 「水枯れの川」の解消と環境改善

改修前の佐奈川は、通常時は水が干上がってしまう川でした。一方、

帯川は常に水をたたえた川でした。

昭和25年ごろの工事で両者を合流させたことにより、帯川の安定し

た水が佐奈川の下流部にも流れるようになりました。これにより:

一年中水がある状態になり、魚などの生物が住めるようになった

(プレート2に「魚の姿を見ることができるようになった」とあり

ます)。

水辺の環境が整い、後の昭和30年代に行われる桜の植樹など、地

域住民の憩いの場としての整備が可能になった。

う〜ん、納得していない場所があります。

「帯川と合流させ、しっかりとした河道を整備することで」

この部分。

河道を整備するために合流させたのが?です。

元々の帯川がどう流れていたのかわからないといけないですよね。

考えられるのは、2本の川を1本にした方が、工事は効率的に

なると考えられます。

真相はいかが?

でもね、いい出版物があるようです。

豊川市HP 図録「村絵図へのいざない」

この写真にあった説明文を引用します。

この図録は令和3年12月4日から令和4年1月16日まで、豊川市桜ヶ

丘ミュージアムで開催された企画展「村絵図へのいざない」に際し

て作成しました。

村絵図とは、村の様子を平面に表した地図のことで、村同士の裁判

の判決を残すものや、洪水などの災害がの被害状況を記録するため

など、様々な理由で作成されました。

こうした史料類は今でも村(現在の町内会等)で大切に保存され、

当時のこの地域の状況を知る上で貴重なものとなっています。

本図録では、市内を流れる二本の小河川(佐奈川・帯川)にスポッ

トを当て、関連する様々な絵図や地図を紹介します。

これらを通して、現在の豊川市の歴史や原風景の一端に触れ、地域

への理解を深めるきっかけとしていただくことができれば幸いです。

A4判、ページ数:48、価格:600円、刊行年月日:令和3年12月

この資料、手に入れたいですね。

今日にでも桜ヶ丘ミュージアムに行ってこようかな。

最後にまた書き込みを加えた地図を載せます。