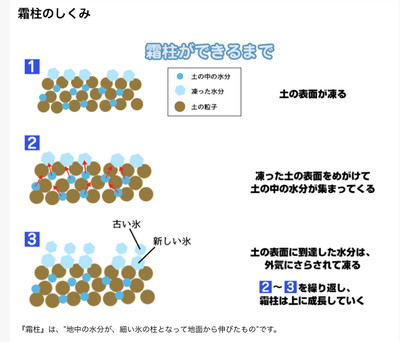

20250224 金時山・長尾山・乙女峠・丸岳② 霜柱ができる仕組み

今日は令和7年2月25日。

昨日の記事の続きで、

2月24日に登った山の報告。

霜柱の写真、2枚目。

この冬初めての霜柱。

2つ目の寒気のお土産。

味わうことができました。

もう1回、撮影しています。

また後日の記事で載せます。

なぜ“柱“ができるのか?

ここに説明がありました。

図を転載。

文章を一部引用。

紙や布が水を吸い上げるのと同じように、土の中の水分が吸い上げら

霜柱3回目の撮影は、柱っぽさがわかるものです。

次の動画は、タイムラプス撮影ですが、実際は、

どの程度の速さで柱ができるのでしょう。

始めの15秒くらいのところが、

地上部分から凍っていく様子がわかる気がします。

写真には撮っていなけど、10センチほどの長さの霜柱を見たぞ。

自然はすごいものを造りますねえ。

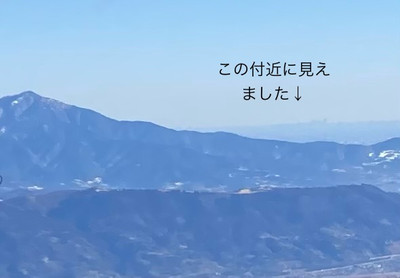

登山道では時々見晴らしのいいところがあります。

これも見晴らしのいい場所で撮ったもの。

登ったことで、湖があることが判明。

芦ノ湖ですね。

箱根のすぐ隣を登っていることを実感。

分岐を左に行きます。

金時山の頂上は近い。

これからも快適そうな道が多く出ます。

「これはいい道だ」と思うと撮影しているので、

なんと快適で、楽な登山だと思われます。

こんな道ばかりではありません。

急登もあれば、急降下もあります。

狭い道も、岩がゴロゴロの道もありました。

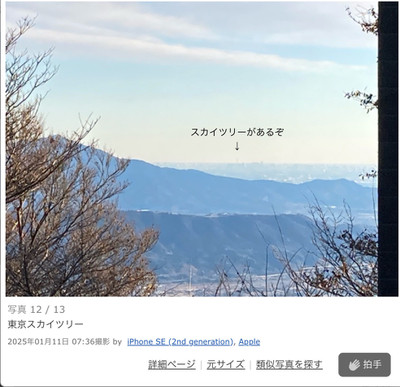

分岐から金時山の途中で、東京方面が見える場所がありました。

なんでもスカイツリーが見えるそうです。

同行者の方たちは、見えないと言っていましたが、

私には見えました。

細い棒のようなシルエットが見えました。

肉眼では見えましたが、写真に写るかどうか。

だめでした。

だめです。

写っていません。

ネットで写真を探してみました。

ヤマレコで発見。

転載します。

コメント