20250412天子ヶ岳・長者ヶ岳登山③ 登山前にお花見/富士宮市興徳寺/狩宿の下馬桜

今日は令和7年4月13日。

前記事の続きです。

昨日の登山のことを記事にしています。

登山の前に、花見をしました。

いつも計画を立ててくれているKさんが調べてくれた花見です。

2ケ所行きました。

1ケ所目は、静岡県富士宮市の興徳寺。

ここの枝垂れ桜が有名なのだそうです。

そこで撮った写真。

部分をアップします。

これが枝垂れ桜かなと思いました。

4月12日。すでに遅かったようです。

でも朝の新鮮な富士山を見ることができました。

ここには次のような記述がありました。

鎌倉時代の1289年に、塚本源吾が馬見塚の霧ヶ峰に寺を建立して

寄進。それを受け日興が「蓮華山光徳寺」として開いたのがその始ま

り。

慶長年間に、現在地へ移転。1654年に現在の墓地あたりに本堂を

建立するも、江戸末期の1859年3月に災害により消失。さらに翌

年5月には、山崩れにより庫裏(くり)も全壊し、同年復興を願い「

興徳寺」へと改称する。

その後1879年に、近くに建つ三澤寺より1654年建立の「七面

堂」を購入して本堂を再建。以後、増改築を経て現在に至る。

「興徳寺」の名称にはそんな歴史があるのですね。

興徳寺がたいへんだったのは、上記の説明にある江戸時代だけでなく、

2004年〜2005年に不幸の連鎖があったと「富士宮市観光ガイ

ド」には書いてありました。何があったのだろう?

これはネットで調べた限りでは、不明でした。

いつか桜が盛んな時に来たいですね。

そして2004年〜2005年の不幸の連鎖を知りたいです。

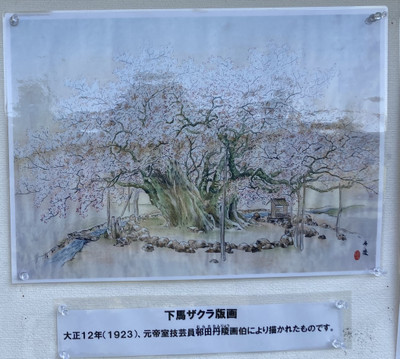

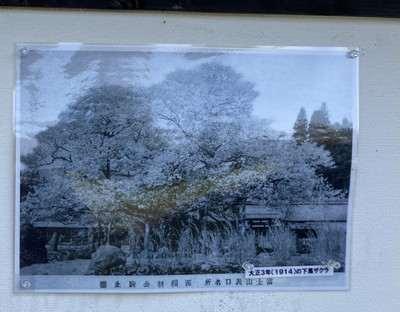

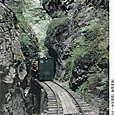

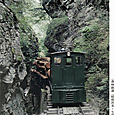

もう1ケ所は、同じく富士宮市の狩宿(かりやど)の下馬(げば)桜。

こちらはどうにか間に合った。

源頼朝由来のサクラ。

日本最古の山桜。

昔はもっと巨大だったというのは、写真で紹介されていました。

それでは、昨日の下馬桜の写真です。

角度を変えて、富士山をバックに撮ってみました。

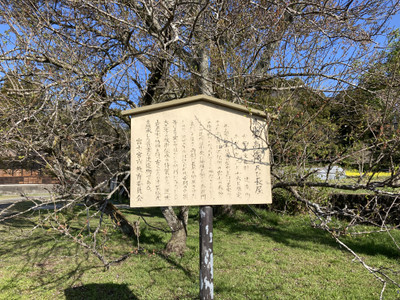

下馬桜は「五大桜」の一つでした。

とびきり有名な桜でした。

下調べをしてくれたKさんに感謝です。

五大桜のうち、根尾谷淡墨桜は行っているな。

夏休みだったから、桜の花は見ていませんね。

ここでも道草 本巣市で塩焼きを食べ、淡墨桜を見る(2019年7月27日投稿)

下馬桜があるのは、井出家という名主さんのお宅。

源頼朝は、巻狩りに来た時に、この井出家で宿泊されたと言われています。

「井出家高麗門及び長屋」の説明が書いてある立札。

その建物も撮影しました。

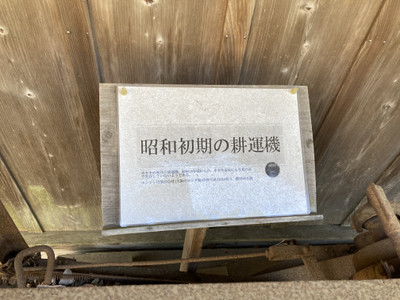

ヰセキ(イセキ)初の耕運機。

ヰセキのHPを見ると、いつできたかわかります。

昭和14年(1939年)のようです。

「ロータリ式1号R型」という機種でした。

90年前に作られた、これがその実物です。

コメント