本「アメリカの教室に入ってみた」より1・・・障害のある子を顕在化させる指導/自己決定について

今日は8月16日。

前投稿で赤木和重先生の講演会に参加したことを書きました。

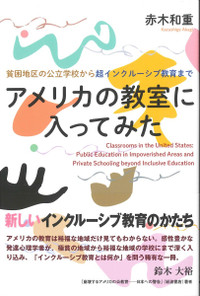

今回は赤木先生の本から引用します。

(赤木和重著/ひとなる書房)

赤木先生とご家族は、1年間アメリカで生活しています。

赤木先生は、その期間アメリカの学校に出向き、その指導方法とか、

子どもの様子を見てきました。その時のことが書いてあります。

引用していきます。

ランチに対する姿勢も面白いです。

(アメリカの子どもたちは)「一緒に食べ始めない」のです。

準備ができた子どもから思い思い食べ始めます。

どの学校、どのクラスでも共通していました。

「いただきます」に当たる言葉が英語にはありません。(中略)

日本人にとっては、このような食事の仕方は、賛否両論かもしれません。

一緒に食べ始めることの意味はあると思います。

ただ、このアメリカ式食べ始めは、障害のある子や「気になる子」に

「問題」を押し付けない点で興味深く思えます。

「先に食べ始める」「他の子どもを待てない」といった悩みが

日本の学校の教師からしばしば出されます。

それはもっともな悩みでもあるのですが、

一方で、一緒に食べなければいけないというルールのために、

「気になる行動」「気になる子」が浮かび上がってきます。

そして、丁寧に対応すればするほど、結果として、

その子に問題があるように焦点化されていきます。

しかし、アメリカのラン事情に学べば、

「そもそもなぜ皆で一斉に食べ始める必要があるのか」と枠組みそのものを

問い直すことが可能になります。

「一緒・一斉」に食べ始める教育的な意図がある場合ももちろんあるでしょう。

一方で、特にそのような意図なく、

「そういうものだから」で進めていることもあるはずです。

また、教育的な意図があったとしても、その目的が果たして妥当なものかを

検討する必要もあるでしょう。

障害のある子・気になる子に対し「問題」を顕在化させてまで、

日本は「一緒・一斉」を維持する必要があるのか、考えさせられました。

(81~82p)

今回はランチの場面でしたが、日本とアメリカを比較して、

日本のもろもろのやり方が、障害のある子を顕在化させ、

そこから問題が生じていることを赤木先生は、何度か言っていたと思います。

ランチについてはもう少し書いています。

日本とアメリカの指導の違いです。幼稚園です。

違い①多くを食べさせようとはしない

「もったいないよ、もう少し食べよう」とは言わない。

残す子が多い。子どもに自己決定させているのです。

違い②お弁当の中身に口は出さない

野菜の全く入っていない弁当、スナックとヨーグルトのみの弁当等、

日本だと注意したくなるような弁当があっても、

基本的にアメリカの教師は何も言わない。それは教師の言うことではない。

弁当の中身は家庭の責任。

違い①について、幼稚園の先生はこう言っています。

「なぜ、子どもに多く食べるように指導しないのか」と聞いてみました。

すると、(幼稚園の先生が)「全部、食べることが大事なことではない。

大事なのは、自分で食べる量がわかり、『ここまでにする』と

自分で決定できることだ」とのこと。

全部食べるとか、満遍なく食べることよりも、

自分で食べる量やモノを決めるほうが大事だということのようです。

そして「もし、たくさん残したら、親はそれを見て調整すると思うので、

だんだん適切な量になっていく。

だから、残すことは大きな問題ではない」とのことでした。(84~85p)

日本の場合は・・・

「自己決定を大事にする」という理念自体は、

日本でもほとんどの教師や親が同意すると思います。

しかし、実際のところを見てみると、「幼児さんにはちょっと無理だわ」

とか「そんなこと言っても食べ残したらもったいないよね」となって

自己決定はどこへやら・・・・となります。

自己決定を重視する優先順位が、日米では大きく違っているということ、

そして、自己決定の尊重という意味から考えれば、

日本は「言ってることとやってることが違う」ことです。

(85~86p)

これはランチの例ですが、その他の場面でも

私は、自己決定はあまり重視していないなあ。

こちらの意図している方向へどんどん”押して”いる感じですね。

でも自己決定重視のアメリカの指導観について、

赤木先生はこう書いています。モヤモヤしていることを書いています。

「おりあい」という要素が指導の中に見られにくいことです。

自分だけで決められる自己決定は少ないです。

しかも、自分だけで決められる自己決定は、

そうたいしたものではないとも思います。

本来、自己決定とは、他者との関係、集団との関係、

社会との関係、それぞれの相手の声を意識的・無意識的に聞きながら、

その中で葛藤し、おりあいをつけつつ、自分で決めていく類のものです。

だからこそ、今の自分にな新しい自分を創発させることができます。

アメリカ式の自己決定を尊重する教育の中に、

このようなおりあいをつける要素があるのか、気になりました。

(87p)

なるほどです。

私自身で考えても、なかなか自己決定に至らない時は、

いろいろなしばりがある時です。

子どもに自己決定させるなら、その決定をめぐるしばりを教えてあげて

その上で決定させなければいけないと思います。

日本人教師が得意な?「それぞれの材料は農家の人が一生懸命つくったものだよ」

「栄養を考えて家の人が作ってくれたものだよ」

「弁当箱をあけて空っぽだと、お母さん喜ぶよ」

といった言い方で、しばりを言っちゃうだろうなあ。

ふだんあまり意識していない自己決定の指導について、

少しは勉強できました。

つづく

コメント